Dettaglio Regione: Basilicata

Capoluogo: Potenza

Storia:

🏞️ Storia della Regione Basilicata: Un Viaggio tra Radici Antiche, Cultura Viva e Paesaggi Incontaminati

Scopri la storia della Basilicata, un territorio affascinante tra due mari: dalle origini preistoriche all’epoca romana, dal Medioevo alla modernità. Esplora le sue radici lucane, la cultura e i suoi straordinari paesaggi.

Introduzione alla storia della Basilicata

La Basilicata, una delle regioni meno conosciute ma più autentiche d’Italia, si estende tra il Mar Tirreno e il Mar Ionio, tra montagne, colline e valli che hanno custodito per millenni civiltà, lingue, tradizioni e paesaggi mozzafiato. Il suo isolamento geografico, a lungo considerato un limite, ha permesso a questa terra di conservare una identità forte, orgogliosa e profondamente radicata nella storia.

Nel corso dei secoli, la Basilicata ha visto passare popoli italici, Greci, Romani, Bizantini, Longobardi, Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Borboni e infine l’Italia unita. Ogni civiltà ha lasciato il proprio segno nei paesaggi, nei dialetti, nell’arte sacra, nelle architetture rurali e nei riti religiosi. La sua storia è la storia della resilienza di un popolo che ha saputo resistere a terremoti, povertà, emigrazione, ma che oggi si riscopre protagonista grazie alla cultura e al turismo consapevole.

Origine del nome Basilicata

Etimologia e significati storici

Il nome “Basilicata” compare ufficialmente nei documenti medievali a partire dall’XI secolo. Secondo l’interpretazione più diffusa, il termine deriverebbe da “basilikos”, parola greca che significa “regio” o “riguardante il re”. Tale etimologia farebbe riferimento al basilicòs, ovvero il governatore bizantino che amministrava la provincia in nome dell’imperatore.

Un’altra ipotesi suggerisce una derivazione da “basilica”, intesa come centro religioso, poiché la regione contava numerosi edifici sacri in epoca paleocristiana.

Il passaggio da Lucania a Basilicata

Prima di essere chiamata Basilicata, la regione era nota come Lucania, nome che deriva dai Lucani, popolazione italica di origine osco-sabellica. Il termine “Lucania” sopravvive ancora oggi nel linguaggio comune, specialmente nella provincia di Potenza, e viene spesso usato per esprimere un orgoglio identitario legato alle radici più antiche della regione.

Le origini preistoriche e i primi insediamenti

Tracce del Paleolitico e Neolitico

La presenza umana nel territorio lucano è documentata fin dal Paleolitico, come dimostrano i reperti trovati nella Grotta dei Pipistrelli a Matera e nella zona del Parco del Pollino. Si tratta di utensili in pietra, resti ossei e tracce di insediamenti primitivi.

Durante il Neolitico, la Basilicata visse una fase di crescita culturale e sociale: comparvero villaggi stabili, ceramiche decorate, tombe collettive e strumenti agricoli, segnali evidenti di una società sempre più organizzata. Le popolazioni sfruttavano le risorse naturali – boschi, fiumi e alture – per vivere, commerciare e difendersi.

Le culture enolitiche e dell’età del bronzo

Con l’Età del Rame e poi quella del Bronzo, la Basilicata entrò a far parte di una rete di scambi che collegava la Puglia, la Campania e la Calabria. Si svilupparono centri importanti come Serra d’Alto (Matera), sede di una delle culture preistoriche più raffinate dell’Italia meridionale, famosa per la sua ceramica decorata.

L’insediamento di Timmari, nei pressi di Matera, dimostra l’evoluzione urbanistica di questi popoli: case in pietra, tombe monumentali, aree sacre e un’economia basata sull’allevamento e il controllo del territorio.

La Lucania nell’antichità

I Lucani: pastori e guerrieri

Tra il V e il III secolo a.C., la regione fu abitata dai Lucani, un popolo guerriero originario dell’Appennino centrale. Parlanti una lingua osca, i Lucani erano pastori semi-nomadi, ma anche abili guerrieri, capaci di contendere territori ai Greci della costa e agli Italici confinanti.

Fondarono città come Grumentum, Armento, Nerulum e Heraclea, e mantennero a lungo la propria indipendenza, prima di essere progressivamente assorbiti nella sfera d’influenza di Roma.

I contatti con Greci ed Etruschi

Il sud della Basilicata fu fortemente influenzato dalla Magna Grecia, soprattutto da colonie come Metaponto e Siris, che introdussero lingua greca, scrittura, religione e tecniche agricole avanzate. Anche gli Etruschi giunsero nei territori settentrionali, lasciando tracce nei riti funerari e negli oggetti di lusso ritrovati nelle necropoli.

Questo crocevia culturale trasformò la Basilicata in una terra di passaggio e contaminazione, dove convivevano pastori lucani, mercanti greci, artigiani etruschi e contadini italici.

L’epoca romana

L’integrazione nel sistema imperiale

Con la conquista romana, la Lucania fu completamente assorbita nel mondo latino, pur mantenendo alcune sue peculiarità culturali. Le guerre sannitiche e quelle contro Pirro segnarono la definitiva sottomissione del territorio alla Repubblica di Roma, e in seguito all’Impero.

La regione fu inserita nella Regio III Lucania et Bruttii secondo l’organizzazione augustea. Da allora, la romanizzazione si intensificò: vennero costruite strade, ponti, acquedotti, anfiteatri e nuove città. Il latino sostituì gradualmente le lingue osche, e il culto romano si affermò con templi dedicati a Giove, Minerva e Diana.

Città romane: Grumentum, Venusia, Potentia

• Grumentum, oggi nel comune di Grumento Nova, fu uno dei municipi più importanti: vi sorgevano un anfiteatro, un foro e numerose ville rustiche.

• Venusia, città natale del poeta Orazio, fu fondata come colonia latina nel 291 a.C. e rappresentava un centro culturale e agricolo tra i più fiorenti della regione.

• Potentia, l’attuale Potenza, fu elevata a municipium e divenne un importante snodo strategico.

Queste città romane furono il motore della vita pubblica e commerciale della Basilicata fino alla crisi dell’Impero.

Il Cristianesimo e il Tardo Antico

Le prime diocesi

A partire dal III secolo d.C., il Cristianesimo cominciò a diffondersi anche in Lucania, grazie al transito di missionari e mercanti. I primi martiri locali e le leggende dei santi lucani, come San Gerardo di Potenza, contribuirono alla costruzione di una nuova identità spirituale.

Le prime diocesi furono istituite a Potenza, Venosa, Melfi e Acerenza, segnando una continuità tra l’eredità romana e la nuova organizzazione ecclesiastica.

L’influenza bizantina e longobarda

Con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, la Basilicata passò sotto il controllo dei Bizantini, che cercarono di mantenere vivo l’ordine imperiale. Nei secoli successivi, però, la regione fu contesa tra Bizantini e Longobardi, questi ultimi provenienti da Benevento.

I Longobardi imposero la loro cultura, fondarono nuovi insediamenti, introdussero il sistema feudale e promossero l’evangelizzazione attraverso monasteri e abbazie.

Medioevo e formazione della Basilicata feudale

I Normanni e l’organizzazione del territorio

Nel XI secolo, la Basilicata fu conquistata dai Normanni, che trasformarono il mosaico di entità locali in una struttura feudale più centralizzata, inserendola nel nascente Regno di Sicilia. I Normanni riorganizzarono le città, edificarono castelli e fortezze, e promuoverono l’arte romanica.

Sotto i Normanni e poi gli Svevi di Federico II, la Basilicata visse un periodo di relativo splendore, con un incremento delle attività agricole e lo sviluppo di centri urbani come Melfi, Lagopesole, Tricarico e Acerenza.

Castelli, abbazie e comuni

L’architettura militare e religiosa di questo periodo è ancora visibile: il Castello di Melfi, il Castello di Lagopesole, l’Abbazia di Montescaglioso e numerose cattedrali romaniche costituiscono un patrimonio unico.

I comuni lucani ottennero in alcuni casi statuti e privilegi autonomi, pur restando sottomessi al potere dei feudatari. La vita contadina continuava a scorrere tra sacrifici e tradizioni millenarie, mentre i centri religiosi garantivano una certa stabilità e tutela.

Dominazione angioina e aragonese

La Basilicata nel Regno di Napoli

Con l’arrivo degli Angioini nel XIII secolo, la Basilicata entrò a far parte del Regno di Napoli, perdendo progressivamente la sua autonomia. I sovrani francesi promossero la centralizzazione politica, ma anche nuove tassazioni e imposizioni che pesarono sulle comunità rurali.

Nel XV secolo, con l’ascesa degli Aragonesi, il controllo feudale si rafforzò ulteriormente, ma fu anche un periodo di vivacità culturale e restauri artistici. La presenza di artisti, studiosi e giuristi nei centri urbani come Venosa, Ferrandina e Matera testimoniava una rinascita dell’identità lucana.

Sviluppi agricoli, religiosi e culturali

La Basilicata restò una regione prevalentemente agricola, dominata da latifondi e masse contadine, ma sviluppò una religiosità popolare intensa e uno stile artistico proprio, visibile nelle decorazioni sacre, nelle sculture in legno e nei riti religiosi.

Molti centri lucani si dotarono di chiese barocche, conventi francescani e scuole ecclesiastiche, diventando presìdi di fede e cultura.

Il Seicento e la crisi del Sud

Calamità naturali, carestie e repressioni

Il Seicento fu un secolo difficile per la Basilicata, come per molte aree del Sud Italia. Il territorio fu colpito da numerosi terremoti, epidemie e carestie, che decimarono la popolazione e ridussero la produzione agricola. Le strutture feudali, già opprimenti, divennero più rigide: i contadini vivevano in condizioni di estrema povertà, mentre i baroni locali accumulavano ricchezze e privilegi.

I tentativi di ribellione venivano repressi con durezza. Il divario tra città e campagna si acuì, e l’emigrazione internaverso Napoli o la Puglia iniziò ad assumere proporzioni significative.

Il brigantaggio pre-unitario

In questo contesto di disagio, prese piede un fenomeno che avrebbe segnato la memoria collettiva lucana: il brigantaggio. Non si trattava solo di criminalità, ma spesso di resistenza armata al potere baronale e alla fiscalità statale. I briganti erano a volte ex soldati, pastori impoveriti o contadini privati delle terre, che si rifugiavano nei boschi e attaccavano le vie di comunicazione.

Questa forma di ribellione sociale continuò anche nel secolo successivo, assumendo una valenza ancora più politica.

Il Settecento e l’Illuminismo nel Sud

Il ruolo delle élite lucane

Nonostante le difficoltà, il XVIII secolo vide emergere figure colte e illuminate anche in Basilicata. Famiglie borghesi e aristocratiche lucane si distinsero per la promozione della cultura, dell’educazione e del riformismo. In città come Venosa, Melfi e Potenza, si aprirono accademie letterarie, tipografie, e si diffusero i primi giornali locali.

L’influenza dell’Illuminismo francese e napoletano ispirò anche intellettuali lucani, tra cui Francesco Lomonaco, definito il “Plutarco italiano”, che sarà poi una voce importante del Risorgimento.

Cultura e riforme borboniche

Nel corso del regno di Carlo III di Borbone, si avviarono riforme economiche e amministrative che toccarono anche la Basilicata: abolizione di alcuni privilegi feudali, censimenti delle terre, e una riorganizzazione delle province. Tuttavia, i cambiamenti furono spesso ostacolati dai feudatari e non sempre giunsero alle popolazioni rurali.

Il Risorgimento e l’Unità d’Italia

Partecipazione e rivolte

La Basilicata partecipò attivamente al processo di unificazione nazionale. Già durante la Repubblica Napoletana del 1799, molti cittadini lucani appoggiarono le idee repubblicane e antifeudali. Con l’arrivo di Garibaldi nel 1860, numerose città come Potenza, Lagonegro, Muro Lucano e Avigliano si sollevarono a favore dell’Italia unita.

La Basilicata fu tra le prime regioni ad autoproclamare l’annessione al nascente Regno d’Italia, dimostrando un forte slancio patriottico.

La questione meridionale e il brigantaggio post-unitario

Tuttavia, l’Unità portò anche delusioni. Il Sud fu gestito come un territorio da pacificare e sfruttare fiscalmente. Le condizioni delle campagne peggiorarono, e il brigantaggio post-unitario riesplose con nuova forza. Bande organizzate, a volte legate a ex borbonici, a volte semplicemente ribelli alla miseria, insanguinarono le province lucane fino agli anni ’70 dell’Ottocento.

Lo Stato rispose con una repressione militare, che aggravò il divario tra Nord e Sud e alimentò il mito di un’Italia “divisa in due”.

Il Novecento tra emigrazione e modernizzazione

Emigrazione di massa

Il XX secolo si aprì con una grande emigrazione verso le Americhe e l’Europa. Intere famiglie lucane lasciarono i propri paesi alla ricerca di lavoro e dignità. Questa diaspora fu enorme: centinaia di migliaia di persone partirono da paesi come Pisticci, Lauria, Tricarico e Rionero in Vulture, contribuendo alla crescita di Paesi come l’Argentina, il Brasile, gli USA e il Belgio.

Nonostante l’addio alla terra natia, i legami con la Basilicata restarono forti: nacquero associazioni di emigrati, feste patronali oltreoceano e un legame affettivo duraturo.

Le grandi opere e l’industrializzazione tardiva

Nel secondo dopoguerra, la Basilicata conobbe interventi pubblici significativi: bonifiche, strade, scuole, dighe e ospedali vennero costruiti con fondi dello Stato e della Cassa del Mezzogiorno. Tuttavia, lo sviluppo industriale arrivò solo negli anni ’70 e ’80, soprattutto nella zona di Melfi, con l’insediamento FIAT, e nel polo chimico di Potenza.

Il divario con il Nord rimase evidente, ma la regione cominciò a costruire lentamente una nuova identità fondata sulla cultura, sull’ambiente e sul turismo.

Il terremoto del 1980 e la ricostruzione

Impatti sociali ed economici

Il terremoto del 23 novembre 1980, con epicentro tra l’Irpinia e la Basilicata, rappresentò uno degli eventi più devastanti nella storia moderna della regione. Causò migliaia di morti e distrusse interi centri abitati, specialmente nelle province di Potenza e Matera. Le comunità colpite vissero per mesi in condizioni di emergenza, tra tende, prefabbricati e precarietà.

Oltre al dolore e alle perdite, il sisma mise in evidenza le gravi carenze infrastrutturali e organizzative del Sud Italia. Tuttavia, proprio da questa tragedia nacque una nuova consapevolezza della necessità di riorganizzare il territorio, mettere in sicurezza le abitazioni e investire in una ricostruzione che fosse anche occasione di rilancio.

Nuovi modelli di sviluppo

Negli anni successivi, con fondi statali ed europei, vennero avviati progetti di riqualificazione urbana, sviluppo industriale sostenibile, potenziamento della mobilità e valorizzazione delle risorse naturali e culturali. I borghi ricostruiti si trasformarono in laboratori di innovazione sociale, e l’intero territorio lucano cominciò a riscoprire il valore delle proprie tradizioni, del paesaggio e della memoria.

La Basilicata contemporanea

Turismo, cinema e valorizzazione culturale

Negli ultimi vent’anni, la Basilicata ha vissuto una rinascita culturale straordinaria. Grazie alla bellezza incontaminata dei suoi paesaggi, alla ricchezza del patrimonio storico e a una politica attenta alla valorizzazione locale, la regione è diventata un modello di turismo lento, consapevole e sostenibile.

Il cinema ha giocato un ruolo decisivo: registi come Pier Paolo Pasolini, Mel Gibson, e Patty Jenkins hanno scelto la Basilicata come set naturale, attirando l’attenzione del mondo intero. I Sassi di Matera sono stati sfondo di film epici e storici, contribuendo a una narrazione identitaria globale.

Matera capitale europea della cultura 2019

Il riconoscimento di Matera come Capitale Europea della Cultura nel 2019 ha segnato un punto di svolta. L’intera regione si è attivata con eventi, mostre, concerti, installazioni artistiche e progetti educativi che hanno coinvolto centinaia di comuni e migliaia di cittadini.

Il risultato è stato un boom turistico, ma anche una profonda rivalutazione del patrimonio umano e culturale della Basilicata. I Sassi, un tempo simbolo di marginalità, sono diventati simbolo di rinascita e resistenza, patrimonio UNESCO e vanto italiano nel mondo.

Patrimonio naturale, culturale e gastronomico

Parchi, borghi e paesaggi

La Basilicata è oggi una delle regioni più verdi d’Italia, con due grandi parchi nazionali:

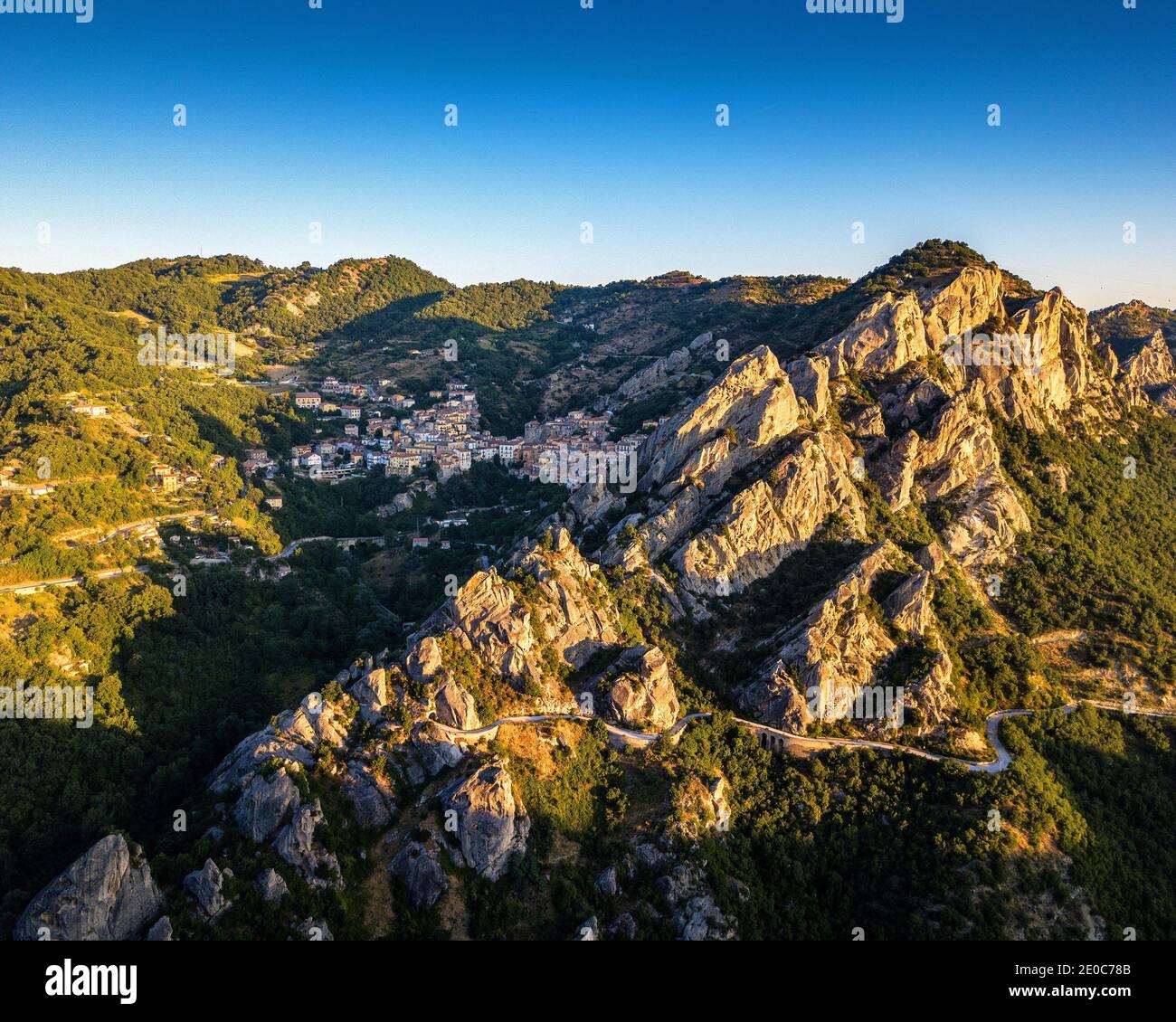

• Il Parco Nazionale del Pollino, il più grande d’Italia, ricco di biodiversità, montagne e villaggi arroccati.

• Il Parco della Murgia Materana, con i suoi canyon, le chiese rupestri e panorami mozzafiato.

Accanto a essi troviamo borghi autentici come Castelmezzano, Pietrapertosa, Venosa, Rivello, Viggianello, che offrono esperienze di viaggio uniche, fatte di silenzio, natura, cucina genuina e accoglienza sincera.

Tradizioni, feste e cucina lucana

La Basilicata conserva un patrimonio di feste religiose e popolari antichissime, tra cui:

• La Parata dei Turchi a Potenza

• La Madonna della Bruna a Matera

• Il Volo dell’Angelo tra le Dolomiti lucane

La cucina lucana è povera ma autentica, fondata su prodotti locali e sapori decisi:

• Pecorino di Filiano, salsiccia pezzente, pane di Matera, aglio di Viggiano

• Piatti come strascinati con peperoni cruschi, cialledda, lagane e ceci, e dolci come calzoncelli e cannaricoli

Conclusione

La Basilicata è una terra che sorprende chiunque la visiti. Isolata per secoli, ha saputo trasformare la sua marginalità in energia culturale, creatività e autenticità. Le sue radici affondano in epoche antiche, ma il suo sguardo è rivolto al futuro: sostenibile, colto, aperto al mondo.

Viaggiare in Basilicata significa scoprire l’Italia più nascosta e profonda, tra paesaggi mozzafiato, silenzi pieni di significato e comunità orgogliose della propria storia.

Commenti (1)

fresco

di DIOCANE il 04/06/2025 13:01Accedi per lasciare un commento.