Luigi Cadorna: Il Generale di Ferro e il Disastro di Caporetto

Pubblicata il 09/07/2025

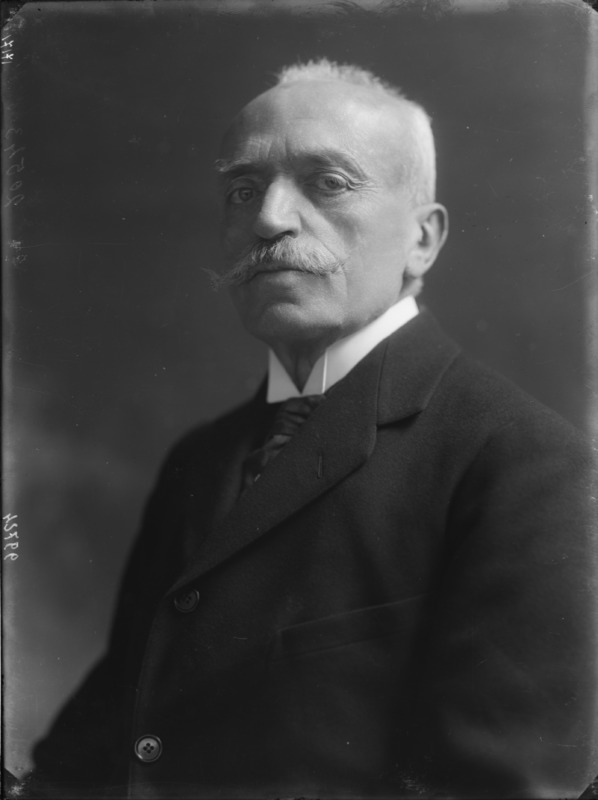

Luigi Cadorna (1850–1928) fotografato da Mario Nunes Vais prima della Grande Guerra. Cadorna fu un generale italiano noto soprattutto per il suo comando durante la Prima Guerra Mondiale, nel ruolo di Capo di Stato Maggiore dell’esercito del Regno d’Italia dal 1914 al 1917it.wikipedia.orgit.wikipedia.org. Proveniente da una famiglia di alti militari, dedicò la vita alla carriera nell’esercito e divenne una figura centrale – e controversa – nella storia militare italiana. Di seguito ripercorriamo la sua biografia, il suo operato durante la Grande Guerra, le strategie adottate (in particolare le numerose offensive sull’Isonzo), il drammatico crollo di Caporetto, la durissima disciplina imposta alle truppe (che gli valse il soprannome di “macellaio”), la sua destituzione e il successivo dibattito storico sulla sua figura, includendo citazioni da documenti, lettere, testimonianze e giudizi di storici.

Biografia e carriera prima della Grande Guerra

Luigi Cadorna nacque a Pallanza (odierna Verbania) il 4 settembre 1850, figlio del generale Raffaele Cadorna, un protagonista delle guerre risorgimentali. Avviato giovanissimo alla vita militare, entrò a dieci anni nel Collegio Militare di Milano e proseguì poi all’Accademia Militare di Torino, da cui uscì nel 1868 con il grado di sottotenente, primo del suo corsotreccani.it. Partecipò appena ventenne alla presa di Roma del 1870, servendo come ufficiale di artiglieria nella spedizione guidata dal padreit.wikipedia.orgit.wikipedia.org. Negli anni seguenti scalò le gerarchie con incarichi nello Stato Maggiore e comandi di reparto: divenne capitano nel 1880 e colonnello nel 1892it.wikipedia.orgtreccani.it.

Già nei suoi primi comandi Cadorna si distinse per la ferrea disciplina e l’adesione ai metodi tradizionali dell’addestramento militare. Alla guida del 10º Reggimento bersaglieri (1892-1896) applicò un’interpretazione rigidissima della disciplina, ricorrendo spesso a sanzioni dure che gli valsero persino richiami ufficiali dai superioriit.wikipedia.org. In compenso, i vertici dell’esercito ne apprezzarono l’energia e la preparazione: durante le grandi manovre del 1895, Cadorna delineò i princìpi tattici di quella che sarebbe divenuta la sua incrollabile fede nell’offensiva a oltranza, sostenendo che con adeguata preparazione anche un attacco frontale poteva avere successotreccani.ittreccani.it. Pubblicò a più riprese un manuale di istruzione tattica per la fanteria, in cui enfatizzava la necessità di comandanti determinati, truppe disciplinate e coordinamento delle diverse armi, elementi che a suo avviso avrebbero permesso di prevalere anche negli assalti più costositreccani.ittreccani.it.

Malgrado la reputazione di ufficiale capace ma inflessibile, Cadorna incontrò ostacoli nella carriera ai vertici. Nel 1908, quando si trattò di scegliere il nuovo Capo di Stato Maggiore dell’esercito, il suo nome fu inizialmente considerato ma venne scartato a causa della scarsa duttilità politica dimostrata da Cadorna stesso: in una lettera del marzo 1908 al generale Ugo Brusati (aide del re), Cadorna dichiarò senza mezzi termini che, una volta nominato, avrebbe preteso l’unità e indivisibilità del comando, mal tollerando ingerenze esterneit.wikipedia.orgit.wikipedia.org. Questa posizione rigida – volta a escludere interferenze del governo e perfino del re, formalmente comandante supremo – lo estromise temporaneamente dalla corsa ai vertici, e la scelta cadde sul generale Alberto Pollioit.wikipedia.orgit.wikipedia.org. Cadorna dovette attendere ancora qualche anno il suo turno: proseguì con comandi territoriali (divisioni di Ancona e Napoli) fino a che, alla morte improvvisa di Pollio nel luglio 1914, si presentò nuovamente l’opportunità di assumere il comando supremo.

Capo di Stato Maggiore (1914-1917)

All’alba della Prima Guerra Mondiale, Luigi Cadorna fu nominato Capo di Stato Maggiore del Regio Esercito il 27 luglio 1914, pochi giorni dopo l’attentato di Sarajevo e l’inizio della crisi europeait.wikipedia.orgit.wikipedia.org. Egli accettò l’incarico ponendo una condizione netta: dipendere esclusivamente dal re Vittorio Emanuele III e non dal governoit.wikipedia.org. Il sovrano accolse la richiesta e anzi gli assicurò: «La mia autorità servirà soltanto a farla obbedire da tutti»it.wikipedia.org. Si riproponeva così la rigida separazione tra sfera politica e comando militare che Cadorna aveva sempre propugnato. Forte di questa autonomia, il generale assunse il comando di un esercito in fase di transizione e parziale impreparazione: l’Italia nel 1914 era ancora neutrale, ma reduci dalla guerra di Libia e con equipaggiamenti non all’altezza delle moderne esigenze bellicheit.wikipedia.org. Cadorna tuttavia iniziò subito a pianificare la mobilitazione: secondo gli accordi della Triplice Alleanza preparò piani per un eventuale intervento a fianco della Germania contro la Francia, ignaro dei negoziati segreti con l’Intesa che il governo stava avviandoit.wikipedia.orgit.wikipedia.org.

Nei mesi di neutralità (agosto 1914 – maggio 1915) emersero già le prime divergenze tra il Capo di Stato Maggiore e i vertici politici. Cadorna – convinto interventista – sollecitava un’azione immediata contro l’Austria-Ungheria, approfittando dell’impegno nemico su altri frontiit.wikipedia.org. Il governo, guidato prima da Salandra e poi da Sonnino, tergiversò fino a firmare il Patto di Londra dell’aprile 1915, che impegnava l’Italia ad entrare in guerra a fianco dell’Intesa. Questa incertezza politica causò ritardi nelle direttive e nelle mobilitazioni, tanto che Cadorna prese spesso l’iniziativa in autonomia per preparare il paese al conflittoit.wikipedia.orgit.wikipedia.org. Alla vigilia dell’entrata in guerra, il generale era così riuscito a schierare al fronte un esercito numeroso (oltre 35 divisioni) ma ancora incompletamente equipaggiato e addestrato.

Con la dichiarazione di guerra all’Austria-Ungheria il 24 maggio 1915, Cadorna ottenne mano libera nella conduzione delle operazioni. Egli impresse subito all’esercito un’organizzazione accentrata e un rigoroso regime disciplinare, coerente con la sua concezione “aristocratica” del dovere militaretreccani.ittreccani.it. Ritenendo che solo l’unità di comando assoluta potesse portare alla vittoria, Cadorna evitò di circondarsi di collaboratori troppo autorevoli e non accettò praticamente alcun controllo esternotreccani.it. Il Vice Capo di Stato Maggiore, generale Pietro Frugoni (sostituito poi da Porro), fu relegato a compiti marginali, mentre le decisioni operative venivano prese da un piccolo gruppo di ufficiali dello Stato Maggiore, brillanti ma molto giovani e privi di esperienza diretta di trinceatreccani.it. Politici e ministri furono tenuti a distanza dalla condotta della guerra: Cadorna riferiva solo al re e trattava il governo quasi come un intralcio burocratico, esautorando di fatto il Ministero della Guerra in molte decisionitreccani.ittreccani.it. Parallelamente, il generale curò l’immagine pubblica del Comando Supremo: impose una rigida censura sulla stampa e sulla corrispondenza dal fronte, mentre la propaganda lo esaltava come il condottiero infallibile. Tale concentrazione di potere fece di Cadorna, secondo lo storico Angelo Del Boca, «per ventinove mesi il vero, indiscusso padrone dell’Italia», accentrando nelle sue mani un diritto di vita e di morte su milioni di cittadini-soldati come mai avvenne per alcun leader politico, neppure Mussolinisoloperviaggiatori.wordpress.com.

Strategie militari e le battaglie dell’Isonzo

All’inizio della Grande Guerra, Cadorna impostò la strategia dell’Italia sul fronte dell’Isonzo, puntando a sfondare le linee austro-ungariche in direzione di Gorizia, Trieste e del Carso. Convinto sostenitore della guerra d’attrito e dell’offensiva frontale, egli concepì la campagna come una serie di poderosi assalti (“spallate”) contro le posizioni nemiche trincerate, nella speranza di logorare l’avversario e ottenere una breccia decisivait.wikipedia.orgit.wikipedia.org. Tra il 1915 e il 1917 l’esercito italiano, sotto la sua guida, lanciò undici battaglie dell’Isonzo: azioni ripetute e sanguinosissime, spesso combattute su terreno impervio (fiumi, montagne, reticolati) e con preparazione inadeguata. Il costo in vite umane fu altissimo a fronte di avanzamenti territoriali minimi, generando frustrazione e stanchezza tra le truppe, costrette a sacrifici enormi per risultati quasi nulliit.wikipedia.org.

Le prime quattro offensive (estate-autunno 1915) non sortirono che modesti guadagni lungo l’Isonzo; ciononostante Cadorna insistette con ostinazione. Nel 1916, mentre respingeva a fatica la grande offensiva austriaca nel Trentino (Strafexpedition), il generale preparò una nuova spallata sull’Isonzo che portò, in agosto, alla conquista di Gorizia durante la Sesta battaglia dell’Isonzo. Fu questo il suo successo più significativo: Gorizia venne finalmente occupata dall’esercito italiano, risollevando il morale nazionaleit.wikipedia.org. Tuttavia, le successive offensive autunnali del 1916 (settima, ottava e nona battaglia dell’Isonzo) si arenarono di nuovo in un bagno di sangue senza sbocchiit.wikipedia.org. Cadorna appariva incapace di trovare alternative tattiche: le sue truppe venivano addestrate quasi unicamente all’attacco frontale in masse compatte, senza ricorso a manovre aggiranti o infiltrazioni, e gli alti comandi locali erano spesso sostituiti di continuo se giudicati poco aggressivitreccani.it. Questo approccio rigido impedì di sfruttare appieno le nuove tecnologie (artiglierie pesanti, bombarde, aerei) e logorò terribilmente l’esercito italiano, privandolo di riserve fresche e demoralizzando i sopravvissuti.

Nel 1917 Cadorna pianificò due ulteriori offensive di grande scala. La Decima battaglia dell’Isonzo (maggio-giugno 1917) e soprattutto l’Undicesima (agosto 1917, nota anche come battaglia della Bainsizza) portarono gli italiani allo stremo delle forze. L’undicesima offensiva, pur guadagnando terreno sul Carso e sulla Bainsizza, inflisse perdite gravissime all’esercito italiano e mise in crisi anche gli austro-ungarici, i quali dovettero chiedere aiuto all’alleato tedescoit.wikipedia.org. Il fronte italiano si era però allungato oltre misura e le unità erano spossate dopo continui assalti. Paradossalmente, proprio mentre Cadorna ancora progettava nuove operazioni per la primavera 1918, il nemico preparava la contromossa sfruttando le debolezze italiane: in autunno gli Imperi Centrali concentrarono truppe fresche e introdussero tattiche innovative di infiltrazione, volte a sfondare i punti meno difesi del fronte. Questi fattori aprirono la via al disastro di Caporetto.

Il disastro di Caporetto (ottobre 1917)

La Battaglia di Caporetto (24 ottobre 1917) rappresentò il punto più tragico del comando Cadorna. All’alba di quel giorno, la 14ª Armata austro-tedesca lanciò un attacco improvviso sul fronte dell’alto Isonzo, cogliendo di sorpresa le linee italiane nei pressi di Caporetto (l’odierna Kobarid in Slovenia). In realtà, alcuni segnali premonitori c’erano stati: già il 18 settembre 1917 il Comando Supremo aveva emanato disposizioni per un atteggiamento difensivo, temendo un contrattacco nemicotreccani.it. Tuttavia né Cadorna né i suoi generali si aspettavano la rapidità fulminante con cui l’offensiva si sviluppòtreccani.ittreccani.it. Le nuove tattiche nemiche (piccoli reparti d’assalto penetrati in profondità approfittando di nebbia e gas) sfaldarono il dispositivo italiano, soprattutto nel settore della 2ª Armata. Reparti interi furono aggirati, presi dal panico e si ritirarono disordinatamente; alcune unità, tagliate fuori, si arresero quasi senza combattere.

Cadorna e il Comando Supremo, basati a Udine, ebbero inizialmente una percezione confusa dell’evento. Mancando informazioni aggiornate e collegamenti efficaci, il capo di stato maggiore credette che l’intera 2ª Armata fosse collassata e parlò addirittura di un’ipotetica “sciopero militare” o di tradimentotreccani.ittreccani.it. Il 27 ottobre 1917 Cadorna diramò un bollettino di guerra – il n. 887 – dal tono durissimo, in cui attribuiva la sconfitta esclusivamente alla “mancata resistenza di reparti della 2ª Armata vilmente ritiratisi senza combattere ed ignominiosamente arresisi al nemico”treccani.it. Queste parole (di fatto un atto d’accusa verso i suoi stessi soldati) vennero bloccate dalla censura governativa sul territorio nazionale, ma erano ormai note all’estero e contribuirono a incrinare la credibilità dell’Italia presso gli alleati. Nello stesso frangente Cadorna telegrafò al Presidente del Consiglio Vittorio Emanuele Orlando sostenendo che “l’esercito cade non sotto i colpi del nemico esterno, ma sotto i colpi del nemico interno”, alludendo alla propaganda disfattista e alla scarsa fermezza del fronte internotreccani.it. Questa tendenza a scaricare la colpa sui soldati e sui fattori politici interni, anziché sulle carenze del comando, verrà poi aspramente criticata.

Intanto la rotta al fronte proseguiva. Cadorna esitò prima di ordinare un ripiegamento generale: soltanto la mattina del 27 ottobre – circa tre giorni dopo l’inizio dell’offensiva – emanò le disposizioni per la ritirata generale sulla linea del fiume Tagliamentotreccani.ittreccani.it. Questo ritardo rese più caotica la ritirata: le vie intasate di truppe in ritirata e civili sfollati facilitarono l’incalzare del nemico e la disintegrazione del morale. Si verificarono episodi di sbandamento e di insubordinazione: alcuni reparti, rimasti senza ordini chiari, si sciolsero; vi furono saccheggi e diserzioni durante la ritirata, sintomo della gravità della crisi. Solo attorno ai primi di novembre i resti dell’esercito riuscirono a attestarsi sulla linea del fiume Piave, dopo aver abbandonato tutto il Friuli e parte del Veneto al nemico. Le perdite italiane a Caporetto furono sconvolgenti: circa 12.000 tra morti e feriti, ma soprattutto oltre 250.000 uomini fatti prigionieri o dispersi, insieme a un ingente quantitativo di artiglierie e materiali caduti in mano al nemico. L’esercito italiano risultò praticamente dimezzato e dovette essere ricostituito d’urgenza con i reparti rimasti.

Le conseguenze politiche e militari di Caporetto furono immediate. Il governo presieduto da Paolo Boselli cadde durante la crisi e si insediò un nuovo esecutivo guidato da Vittorio Emanuele Orlando (30 ottobre 1917), deciso a prendere provvedimenti. Già da tempo vi erano forti attriti tra Cadorna e la classe politica, acuiti dalla catastrofe: molti ritenevano che con Cadorna al comando non sarebbe stato possibile ricostruire la necessaria collaborazione tra governo ed esercitotreccani.ittreccani.it. In effetti la sfiducia era reciproca. Tuttavia, inizialmente Orlando confermò la fiducia a Cadorna (telegrafandogli il 30 ottobre parole di sostegno) al fine di evitare un vuoto di comando mentre ancora infuriavano i combattimentitreccani.it. Fu l’intervento degli Alleati, preoccupati per la tenuta italiana, a rendere improrogabile il cambiamento: durante la conferenza interalleata di Rapallo (6 novembre 1917), i rappresentanti di Francia e Gran Bretagna – pronti a inviare divisioni di rinforzo sul Piave – posero come condizione l’allontanamento di Cadorna dal comando supremotreccani.ittreccani.it. Gli alleati imputavano al generale italiano gravi errori nella condotta della ritirata e nel comando in generale.

Luigi Cadorna fu dunque sollevato dall’incarico l’8 novembre 1917. Al suo posto venne nominato comandante in capo il generale Armando Diaz, coadiuvato da una rinnovata squadra di comando. Per salvare le apparenze, a Cadorna fu assegnato il ruolo di rappresentante italiano nel Consiglio di guerra interalleato a Versailles – una sorta di “promozione” lontano dal fronte. Nel giro di pochi mesi, sotto la guida più equilibrata di Diaz, l’esercito italiano riuscì a risollevarsi, a fermare definitivamente il nemico sul Piave e infine a conseguire la vittoria di Vittorio Veneto nell’ottobre 1918. Il confronto impietoso tra la gestione Diaz e quella di Cadorna confermò, agli occhi di molti, la necessità dell’avvicendamento avvenuto dopo Caporettotreccani.ittreccani.it.

Disciplina, fucilazioni e il soprannome “Macellaio”

Uno degli aspetti più controversi dell’operato di Cadorna riguarda il trattamento riservato ai soldati e l’estrema durezza delle misure disciplinari adottate. Sin dall’inizio del conflitto il generale impose un codice ferreo: la resa o il ripiegamento non autorizzato erano considerati tradimento e viltà da punire immediatamente. Celebre (e terribile) la frase attribuita a Cadorna: «Il superiore ha il sacro potere di passare immediatamente per le armi i recalcitranti ed i vigliacchi»soloperviaggiatori.wordpress.com. Egli fece schierare unità di carabinieri alle spalle delle linee, con ordine di sparare su chiunque avesse “ignominiosamente” tentato di arretrare senza permessosoloperviaggiatori.wordpress.com. Cadorna era convinto che il terrore delle sanzioni capitali avrebbe cementato la tenuta del fronte. Quando un subordinato gli fece notare la scarsità di munizioni, pare abbia risposto cinicamente: «Le sole munizioni che non mi mancano sono gli uomini»soloperviaggiatori.wordpress.com, lasciando intendere che era disposto a sacrificare vite umane in abbondanza pur di guadagnare terreno.

La realtà al fronte, documentata da lettere e memorie dei fanti, fu una sofferenza indicibile: “Il tanfo di cadavere lo ingoiamo col caffè, col pane, col brodo”, scrisse un soldato descrivendo la vita in trincea, tra bombardamenti continui e assalti suicidi. Di fronte alla stanchezza estrema e ai segni di cedimento di alcuni reparti (soprattutto nel 1917, dopo due anni di guerra), Cadorna non mostrò alcuna comprensione. Secondo la Commissione d’inchiesta, egli “non si soffermava sulla tremenda tensione cui gli uomini erano sottoposti, ma ordinava fucilazioni sommarie e denunciava l’attività dei partiti contrari alla guerra e la debolezza del governo”treccani.it. In altre parole, vedeva in ogni atto di indisciplina la mano di sobillatori interni (socialisti, disfattisti) più che l’umana reazione all’orrore della guerra. Già nell’estate 1916, dopo alcuni episodi di panico tra le truppe, Cadorna aveva emanato la famosa Circolare 14451 che autorizzava i comandi a usare la decimazione: l’uccisione di un soldato ogni dieci tra i reparti sospettati di scarso rendimento, spesso scelto per sorteggio. Formalmente, la decimazione doveva servire “a titolo esemplare” per ristabilire la disciplina.

Il ricorso sistematico a fucilazioni e punizioni collettive durante la Grande Guerra fece dell’esercito italiano uno dei più spietati verso i propri uomini. Il numero esatto dei soldati fucilati è tuttora oggetto di studi: nel 1919 il ministro della Guerra, gen. Albricci, ammise 729 esecuzioni capitali eseguite a seguito di condanne di tribunali militariromadue-broglio.eu. Ricerche successive hanno stimato che le fucilazioni potrebbero aver superato le 750–800 unitàromadue-broglio.euromadue-broglio.eu, cifra che non include le esecuzioni sommarie sul campo (difficili da documentare). In particolare, la pratica della decimazione – impiegata ufficialmente da Cadorna a partire dal novembre 1916 – non trovò riscontro in nessun altro esercito della Prima Guerra Mondialeromadue-broglio.eu. Secondo il rapporto del generale Donato Tommasi (Avvocato Generale Militare), almeno 43 episodi di decimazione furono accertati, con 152 soldati uccisi “a sorte” davanti ai loro commilitoniromadue-broglio.eu. Si trattò di un metodo brutale e arbitrario, che spesso colpiva anche militari del tutto innocenti rispetto alle mancanze da punire – come riconobbe esplicitamente la Commissione d’inchiesta nel dopoguerrait.wikipedia.org.

Queste misure repressive contribuirono a creare intorno a Cadorna un’aura di terrore e odio da parte della truppa. Molti fanti italiani sentivano di essere trattati come “carne da macello” dai propri comandanti: l’espressione circolava nelle trincee, alimentando il risentimento verso l’alto comando. Non a caso, negli anni successivi, il nome di Cadorna venne spesso associato al soprannome infamante di “Macellaio d’Italia”. Tale appellativo – il macellaio, ovvero colui che mandava al macello migliaia di giovani – si è radicato nell’immaginario collettivo e riassume il giudizio feroce sul generale che, dal suo comando isolato a Udine, avrebbe sacrificato senza esitazione vite su vite in assalti folli e inutiliverbanonews.it. Certo, va ricordato che altri alti comandi della Prima Guerra Mondiale (francesi, britannici, austro-ungarici) utilizzarono tattiche simili almeno nei primi anni, mostrando scarsa considerazione per le perditeverbanonews.it. Ma nel caso italiano la durezza di Cadorna spiccò per intransigenza punitiva. La Commissione d’inchiesta del dopoguerra bollò la decimazione come “un provvedimento insensato di ‘cieca debolezza’ […] un provvedimento selvaggio, che nulla può giustificare”it.wikipedia.org. Questo giudizio, insieme alla memoria popolare delle fucilazioni, ha reso Cadorna un simbolo negativo, al punto che ancora oggi il suo nome suscita polemiche e si discute se rimuoverlo dalla toponomastica di molte città italianeverbanonews.itverbanonews.it.

Destituzione, dopoguerra e dibattito sulla sua figura

All’indomani di Caporetto, Luigi Cadorna lasciò il comando effettivo dell’esercito ma non fu immediatamente messo da parte. Come accennato, partecipò nel ruolo di rappresentante italiano al Consiglio Interalleato di Versailles tra novembre 1917 e gennaio 1918. Nel febbraio 1918, tuttavia, il governo Orlando lo richiamò in patria e lo pose a disposizione della Commissione d’Inchiesta istituita per far luce sulle cause del disastrotreccani.it. Iniziò così per Cadorna un periodo molto difficile: con la fine della guerra (novembre 1918) e la vittoria dell’Italia, l’opinione pubblica cercava i responsabili di tanta sofferenza, e il generale – già allontanato dal comando – divenne il bersaglio principale. Per molti italiani egli era il grande sconfitto di Caporetto e il simbolo dei costi umani della guerra; altri, al contrario, tendevano a difenderlo considerandolo un capro espiatorio di colpe condivise. Il dibattito assunse toni roventi sulla stampa e in Parlamento.

La Commissione d’Inchiesta su Caporetto, composta da alti ufficiali e parlamentari, lavorò per oltre un anno raccogliendo migliaia di documenti e testimonianze. Le conclusioni finali, pubblicate a fine luglio 1919, formularono severe censure nei confronti di Luigi Cadornatreccani.it. In sostanza la Commissione attribuì al suo operato gran parte delle responsabilità per la rotta: gli si rimproveravano gravi errori nella conduzione strategica, nell’organizzazione dei comandi e nel mantenimento del morale dell’esercitotreccani.ittreccani.it. Allo stesso tempo – fatto oggetto di critiche già all’epoca – la relazione evitò di approfondire le colpe di altri protagonisti militari e politici. Figure come il generale Capello (comandante della 2ª Armata a Caporetto) o i ministri responsabili dello sforzo bellico vennero trattate con maggiore indulgenza, lasciando intendere una volontà di concentrare la condanna soprattutto su Cadorna. Questo sbilanciamento, secondo alcuni, dava un risalto ingiusto alle pur evidenti mancanze del Capo di Stato Maggiore, quasi a volerle isolare dalle altrui inefficienzetreccani.it.

La pubblicazione del rapporto scatenò violente polemiche sui giornali e nell’opinione pubblica. Da un lato, i detrattori di Cadorna trovarono conferma ufficiale al loro giudizio: fu dipinto come il principale responsabile di ogni aspetto doloroso della guerra, dalla catastrofe militare alle fucilazioni, e sottoposto a una vilissima denigrazione personaletreccani.it. Dall’altro lato, i suoi sostenitori – tra cui ambienti nazionalisti e parte della stampa moderata – insorsero contro quella che ritenevano una demonizzazione eccessiva, lanciandosi in una difesa faziosa del generale e del suo operatotreccani.it. L’Italia del primo dopoguerra era spaccata nella memoria del conflitto: riabilitare o condannare Cadorna divenne quasi un simbolo per schierarsi sul significato da dare alla guerra appena vinta (guerra “regia” guidata dai comandi, contro guerra “di popolo” vinta dal sacrificio dei soldati semplici).

Luigi Cadorna, da parte sua, mantenne un contegno pubblico di silenzio orgoglioso. Già collocato in posizione ausiliaria per limiti d’età nel 1918, venne definitivamente messo a riposo nel settembre 1919, quasi a ratificare le accuse mosse dalla Commissionetreccani.it. Il generale non prese parte direttamente alle diatribe sui giornali, sebbene in privato non nascondesse amarezza e convinzioni interventiste. Scelse di rispondere alle accuse scrivendo le sue memorie: nei due volumi La guerra alla fronte italiana (pubblicati nel 1921) Cadorna ripercorse la conduzione del conflitto dal suo punto di vista, con stile asciutto e senza concedere nulla all’autocritica polemicatreccani.it. Anzi, in scritti successivi – tra cui le Pagine polemiche edite postume dai figli nel 1950 – ribadì la propria versione sulla rotta di Caporetto, continuando ad attribuire le maggiori responsabilità al governo e perfino alla scarsa tenuta morale di alcuni reparti, invece che a errori strategici personalitreccani.it. Questa intransigenza di giudizio fece sì che Cadorna non cercasse mai pubblicamente la “riabilitazione” perché si riteneva, in fondo, ingiustamente accusato.

Negli anni ’20 il dibattito su Cadorna lentamente si smorzò, ma non scomparve. Il nuovo regime fascista guardava alla Grande Guerra come a un patrimonio da esaltare, ma la figura di Cadorna era scomoda: riabilitarla del tutto avrebbe significato glorificare un generale legato alla monarchia e associato a una disfatta. Fascisti, giolittiani, popolari e socialisti si trovarono paradossalmente concordi nell’opporsi a un provvedimento formale di riabilitazione, che avrebbero letto come un’esaltazione retorica della guerra gestita dalle élitetreccani.it. D’altro canto, un fronte composto da nazionalisti, da alcuni grandi giornali (come il Corriere della Sera e Il Mondo) e da ambienti militari spingeva invece per restituire onore e merito al generale, riconoscendogli i successi iniziali e l’immane sforzo organizzativo. La soluzione di questa contesa la offrì Benito Mussolini, desideroso di chiudere le polemiche storiche sulla guerra: il 4 novembre 1924, nel quadro delle celebrazioni del sesto anniversario della vittoria, nominò Luigi Cadorna Maresciallo d’Italia (insieme ad Armando Diaz)treccani.ittreccani.it. Questo atto simbolico – la massima onorificenza militare – di fatto sanciva una riabilitazione ufficiale, pur senza entrare nel merito delle sue scelte, e venne accompagnato da una sottoscrizione nazionale che regalò a Cadorna una villa nella sua Pallanza nataletreccani.it.

Luigi Cadorna trascorse gli ultimi anni partecipando a cerimonie pubbliche (riprese anche il suo seggio di senatore del Regno, cui era stato nominato già nel 1913) e mantenendo rapporti cordiali con il regime, seppur senza ruoli operativi. Morì a Bordighera il 21 dicembre 1928, all’età di 78 anni, e fu sepolto a Pallanza in un mausoleo a lui dedicato.

Eredità storica e giudizi

A oltre un secolo dalla Grande Guerra, la figura di Luigi Cadorna rimane oggetto di giudizi contrastanti fra gli storici e nell’opinione pubblica. Da un lato, pesa su di lui il ricordo dei fracassi militari e umani: Caporetto su tutti, ma anche le inutili stragi delle trincee isontine e la repressione impietosa verso i propri soldati. Questi elementi hanno consegnato Cadorna alla memoria popolare come l’emblema del generale incapace e sanguinario, il “macellaio” appunto, tanto che ancora oggi ciclicamente si ripropone il dibattito se sia opportuno mantenere vie e piazze intitolate al suo nomeverbanonews.itverbanonews.it. D’altro canto, alcuni studiosi invitano a contestualizzare l’operato di Cadorna: egli fu figlio della sua epoca, formatosi in un ambiente militare ottocentesco che privilegiava l’offensiva frontale e la disciplina ferrea, in un conflitto – la Prima Guerra Mondiale – che colse tutti gli eserciti impreparati alle nuove tecnologie di difesa (mitragliatrici, filo spinato, artiglierie moderne). In effetti, per molti versi Cadorna non fece che applicare con coerenza dottrine condivise anche da altri Stati Maggiori, almeno nelle fasi iniziali del conflittoverbanonews.it. Le sue colpe principali risiedono forse nell’aver insistito oltre ogni ragionevolezza su tali metodi quando già si dimostravano fallimentari, e nell’incapacità di creare un dialogo con i soldati e con i politici.

Al netto delle critiche, va riconosciuto che Cadorna espresse anche qualità non trascurabili. Organizzatore instancabile, riuscì in pochi mesi a mobilitare e armare un esercito di milioni di uomini, dotandolo di infrastrutture logistiche (basti pensare alla strada Cadorna costruita per rifornire il fronte) e di un’artiglieria potenziatait.wikipedia.org. Mostrò incrollabile determinazione e fede nella vittoria, qualità che tennero saldo il fronte italiano in momenti difficili (come durante l’offensiva austriaca del 1916). Il suo senso del dovere e la visione strategica d’insieme della guerra moderna – intesa come conflitto totale che richiedeva la mobilitazione di tutte le risorse della nazione – furono riconosciuti perfino da alcuni detrattoritreccani.it. Lo stesso storicissimo Giorgio Rochat nota come, pur con tutti i limiti evidenziati, Cadorna abbia guidato l’esercito per due anni e mezzo di combattimenti sanguinosi con assoluta tenaciatreccani.it. Purtroppo queste doti furono offuscate dagli errori e dall’incapacità di adattamento.

Il dibattito storiografico su Luigi Cadorna resta dunque aperto. Nel corso del Novecento, la sua figura è oscillata tra opposti estremi: dall’agiografia nazionalista che lo dipingeva come il “Principe della Guerra” salvato solo dalla sfortuna, alla condanna senza appello che lo etichettava come unico responsabile di ogni disfatta. Oggi gli studi tendono a un approccio più equilibrato, che però non riabilita certo Cadorna da gravi responsabilità. In sintesi, Luigi Cadorna rimane un personaggio storico complesso e controverso: artefice di grandi errori strategici e protagonista di una tragedia nazionale, ma anche rappresentante di un’epoca e di una mentalità bellica ormai superata. La sua eredità è un monito sui costi umani di scelte militari inadeguate e sull’importanza, per i comandanti, di comprendere fino in fondo le esigenze e il valore delle vite dei propri soldati.

Commenti

Nessun commento ancora. Sii il primo!

Per commentare devi accedere o registrarti.