Francesco Crispi: patriota risorgimentale e leader controverso dell’Italia unita

Pubblicata il 08/07/2025

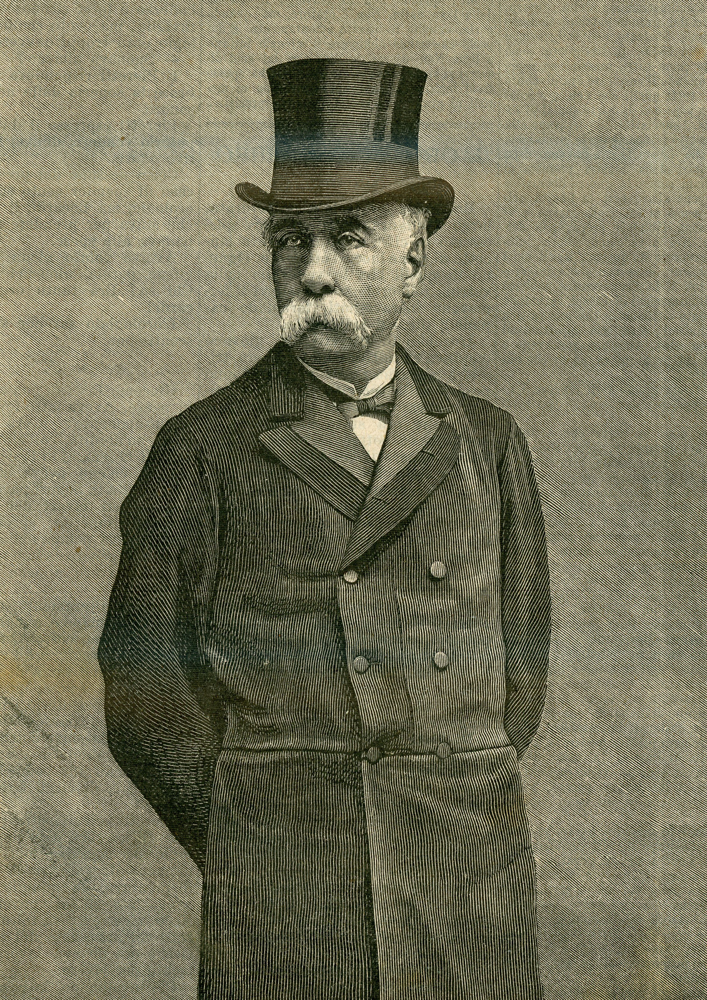

Francesco Crispi in una xilografia del 1887, anno in cui divenne Presidente del Consiglio dei ministri.

Francesco Crispi (1818-1901) fu uno dei protagonisti del Risorgimento e della vita politica italiana dell’Ottocento . Siciliano d’origine e inizialmente fervente mazziniano, partecipò da giovane patriota alle lotte rivoluzionarie del 1848-49 al fianco di figure come Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi . In età adulta fu deputato del Regno d’Italia fin dal 1861, guidando la sinistra storica nel nuovo Parlamento, e approdò due volte alla carica di Presidente del Consiglio (1887-1891 e 1893-1896) . Durante i suoi governi perseguì una “politica forte”, caratterizzata da profonde riforme ma anche da tratti autoritari, sostenendo la Triplice Alleanza in funzione antifrancese e lanciando l’Italia nell’avventura del colonialismo . La sua parabola politica, che lo vide trasformarsi da rivoluzionario repubblicano in statista monarchico, culminò in eventi drammatici come la sanguinosa repressione dei Fasci Siciliani e la disfatta di Adua (1896), che pose fine al suo potere . Seguirono anni di declino e polemiche che offuscarono a lungo la sua figura, rendendo Crispi uno degli uomini più discussi e controversi della storia italiana postunitaria .

Giovinezza rivoluzionaria: da Mazzini alla Repubblica Romana (1818-1849)

Francesco Crispi nacque nel 1818 a Ribera, in Sicilia, da famiglia arbëreshë (italo-albanese) di rito greco-ortodosso . Formatosi a Palermo con studi giuridici, abbracciò presto gli ideali patriottici e liberali. Trasferitosi a Napoli nel 1845 per esercitare l’avvocatura, entrò in contatto con ambienti rivoluzionari e cospirativi, fungendo da tramite tra i liberali napoletani e i patrioti siciliani alla vigilia dei moti del 1848 . Allo scoppio della rivoluzione in Sicilia (Palermo, 12 gennaio 1848), Crispi accorse immediatamente: il 14 gennaio era già a Palermo, membro del Comitato insurrezionale e segretario del Comitato di guerra e marina del governo rivoluzionario isolano . In quei mesi sostenne posizioni democratiche intransigenti, chiedendo l’indipendenza dell’isola dai Borbone e propagandando idee repubblicane sul giornale L’Apostolato da lui fondato .

Nel 1848 la Sicilia si dotò di un proprio Parlamento e Crispi fu eletto deputato alla Camera dei comuni, schierandosi all’ala estremista contraria a ogni compromesso con la monarchia borbonica . Egli propugnò il ripristino dell’antica costituzione siciliana del 1812 e persino la decadenza dei Borbone dal trono isolano . Quando però, nel maggio 1849, l’esercito borbonico riconquistò Palermo ponendo fine all’effimera indipendenza siciliana, Crispi dovette fuggire precipitosamente. Abbandonò la Sicilia e riparò a Torino, capitale del Regno di Sardegna, portando con sé l’esperienza di quell’eroica ma tragica stagione rivoluzionaria .

Parallelamente alle vicende siciliane, Crispi fu vicino agli ideali di Giuseppe Mazzini e della corrente repubblicano-democratica italiana. Pur non avendo partecipato direttamente alla difesa della Repubblica Romana del 1849, ne condivise lo spirito: come Mazzini, anche Crispi vedeva nell’abbattimento del potere temporale papale e nella proclamazione di una repubblica a Roma un modello per l’Italia. In quegli anni strinse un legame personale e politico con Mazzini: trasferitosi a Torino nel 1849, conobbe il patriota genovese e divenne suo amico e sostenitore . L’influenza mazziniana fu fondamentale nella sua formazione: Crispi aderì alla Giovine Italia e partecipò alle cospirazioni repubblicane, tanto che nel 1853 fu implicato in un complotto mazziniano a Milano e arrestato, venendo in seguito esiliato dal Piemonte per la sua attività sovversiva . Come scriverà lo storico Federico Chabod, Crispi “si era sì convertito alla monarchia: ma nell’animo era sempre il vecchio cospiratore”, convinto che l’Italia l’avessero fatta soprattutto i repubblicani come Mazzini e Garibaldi (e in parte lui stesso) .

L’esilio e il ritorno in patria: cospiratore in Europa e deputato del nuovo Regno (1849-1861)

Costretto all’esilio dopo il fallimento dei moti del ’48-’49, Crispi trascorse gran parte degli anni Cinquanta in una vita raminga ma attivissima. Dopo un breve passaggio a Marsiglia, visse a Malta (dove nel 1854 sposò Rosalia Montmasson, anche lei patriota) e poi a Londra e Parigi, mantenendosi come pubblicista e impiegato commerciale . A Londra fu guidato e protetto dallo stesso Mazzini, continuando con lui la cospirazione in esilio e abbandonando definitivamente ogni velleità di separatismo siciliano in favore dell’ideale dell’unità italiana . In quegli anni difficili Crispi fondò giornali (come La Staffetta a Malta) e scrisse opuscoli politici, tenendo i contatti con i fuorusciti democratici come Rosolino Piloe partecipando alla rete del Partito d’Azione mazziniano sparsa per l’Europa . Dovette subire nuove persecuzioni: dall’espulsione dal Piemonte nel 1853 a quella dalla Francia nel 1858, all’indomani dell’attentato di Felice Orsini contro Napoleone III, che rese i democratici italiani indesiderati sul suolo francese .

All’alba della seconda guerra d’indipendenza (1859), Crispi guardava con diffidenza all’alleanza tra Cavour e Napoleone III: temeva che l’azione monarchica piemontese, pur liberando parte della penisola, precludesse il compimento pieno dell’unità e la nascita di una repubblica italiana. D’accordo con Mazzini, nell’estate 1859 egli decise di agire per conto proprio: sbarcò clandestinamente in Sicilia con l’obiettivo di preparare un’insurrezione indipendente nell’isola . Travestito e munito di passaporti falsi, Crispi percorse in incognito città e villaggi siciliani sondando il terreno per la rivolta . L’impresa si rivelò prematura e Crispi si convinse che occorresse “battere altre strade” per liberare la Sicilia .

Queste strade si aprirono nell’aprile-maggio 1860, quando Giuseppe Garibaldi preparò la celebre spedizione dei Mille. Crispi fu tra i principali artefici e organizzatori di quella spedizione: fu lui a convincere il titubante Garibaldi a salpare per la Sicilia con il suo esiguo esercito di volontari . Secondo il giornalista Domenico Quirico, non fu certo un uomo da “ordinaria amministrazione” colui che “aveva convinto Garibaldi, tentennante, preoccupato, roso dai dubbi, a salpare per la Sicilia”, arrivando ad “inventare” con energia leonina e fede profetica la spedizione garibaldina . Crispi partì con Garibaldi da Quarto (Genova) il 5 maggio 1860 e sbarcò con i Mille in Sicilia, contribuendo in modo determinante al successo dell’impresa . Dopo la conquista di Palermo (maggio 1860), Garibaldi – divenuto Dittatore della Sicilia – nominò Crispi Segretario di Stato del governo provvisorio dell’isola .

In tale veste, Crispi divenne il braccio politico dell’impresa garibaldina: amministrò la Sicilia liberata e, da buon mazziniano, cercò di ritardare l’annessione immediata al Regno sabaudo. Egli sosteneva che bisognasse prima completare la liberazione dell’Italia (con Roma e Venezia) e solo dopo procedere all’unione con il Piemonte . Questa posizione lo portò a scontrarsi duramente con i rappresentanti dei moderati cavouriani inviati in Sicilia. In particolare Crispi ebbe un conflitto aperto con Giuseppe La Farina, emissario di Cavour che premeva per una rapida annessione: Crispi ne causò addirittura l’arresto e l’espulsione dall’isola pur di impedire ingerenze piemontesi . Garibaldi inizialmente appoggiò Crispi, rifiutando di cedere la Sicilia prima della completa vittoria. Tuttavia, con il progredire della spedizione nel continente (presa di Napoli) la linea di Crispi divenne insostenibile: alla fine il volere di Cavour prevalse e l’annessione fu effettuata tramite plebisciti entro l’autunno. Deluso, Crispi rassegnò le dimissioni da Segretario di Stato prima del compimento dell’unità del 1861 .

Nonostante ciò, Crispi capitalizzò il prestigio acquisito: nel febbraio 1861 venne eletto deputato nel primo Parlamento nazionale, per il collegio di Castelvetrano in Sicilia . In Parlamento si collocò all’estrema sinistra, accanto ad Agostino Depretis, Giuseppe Zanardelli e altri ex rivoluzionari, e cercò di mantenere vivo lo spirito garibaldino e democratico nell’Italia unita . Da neoparlamentare tenne fede al giuramento di fedeltà al Re Vittorio Emanuele II (formula accettata anche da Garibaldi), ma contemporaneamente provò a conciliare la scelta monarchica con l’eredità repubblicana di Mazzini, in un difficile equilibrio ideale . Già nel dicembre 1861 divenne vice-presidente del gruppo parlamentare della sinistra, guidato da Depretis , segno della considerazione di cui godeva.

Dalla fede repubblicana alla svolta monarchica: l’evoluzione politica di Crispi

Nei primi anni dell’Italia unita Crispi visse una profonda evoluzione ideologica. Proveniente dal radicalismo mazziniano, egli dovette confrontarsi con la realtà di un Regno d’Italia monarchico, nato sotto la guida di Casa Savoia e con l’appoggio decisivo di potenze straniere. Inizialmente Crispi rimase vicino ai suoi vecchi compagni d’armi: ad esempio appoggiò (seppur senza parteciparvi direttamente) il tentativo di Garibaldi di marciare su Roma nel 1862, e continuò a proclamarsi mazziniano. Tuttavia, col passare degli anni, iniziò ad allontanarsi da Mazzini e Garibaldi su diverse questioni strategiche . Crispi capì che insurrezioni popolari o iniziative personali alla Garibaldi (come il nuovo tentativo di prendere Roma nel 1867) rischiavano di compromettere la fragile posizione internazionale del giovane Stato italiano. Egli si oppose dunque alle iniziative extra-legali dei suoi antichi sodali, maturando una visione più realistica e istituzionale.

La rottura definitiva con Mazzini avvenne nel 1864. In quell’anno Crispi fece una scelta clamorosa: accettò pubblicamente la monarchia sabauda, dichiarando che l’idea repubblicana – per quanto a lui cara – avrebbe solo diviso il paese, mentre la monarchia ne garantiva l’unità . Nelle sue parole: «La monarchia ci unisce, la repubblica ci divide» , un’affermazione che sanciva il suo ripudio del repubblicanesimo in nome della stabilità nazionale. Questa presa di posizione gli alienò l’amicizia di Mazzini (che lo accusò di tradimento), ma consolidò la sua credibilità presso le istituzioni del Regno. Da quel momento Crispi si pose come uno dei capi della sinistra parlamentare “costituzionale”, disposto a operare dentro il sistema monarchico per riformarlo dall’interno.

Negli anni seguenti Crispi continuò a battersi in Parlamento per cause progressiste, pur nel quadro monarchico: ad esempio si oppose con forza alla odiata tassa sul macinato introdotta dalla Destra storica, e fece pressioni sul governo perché approfittasse della sconfitta francese a Sedan (1870) per occupare Roma . Quando finalmente Roma fu conquistata nel 1870 e divenne capitale d’Italia, Crispi sostenne la necessità di una riconciliazione con la Chiesa moderando la presa di posizione anticlericale (partecipò infatti alla discussione della Legge delle Guarentigie del 1871) . Intanto, morto Mazzini nel 1872, Crispi poté rivendicare più liberamente la sua scelta monarchica come frutto di realismo politico: nel suo pensiero, la monarchia era divenuta uno strumento per conseguire gli ideali patriottici che da giovane aveva coltivato in forme rivoluzionarie .

Nel 1876 la Destra storica cadde dal potere e la Sinistra salì per la prima volta al governo del Regno. Crispi, nonostante il ruolo di primo piano nell’opposizione, non venne incluso nel nuovo esecutivo Depretis (forse a causa dei timori che la sua forte personalità suscitava). Tuttavia ottenne un prestigioso incarico istituzionale: il 21 novembre 1876 fu eletto Presidente della Camera dei Deputati, con 232 voti, diventando il primo esponente della sinistra a ricoprire quella carica . Nel suo discorso di insediamento alla Presidenza, Crispi stesso riconobbe la propria indole impetuosa e “portata all’eccesso”, promettendo imparzialità e autocontrollo: «dimenticherò il posto da cui venni, ricorderò quello in cui sono», dichiarò solennemente all’Assemblea, invocando l’indulgenza dei colleghi per aiutarlo nel nuovo compito . Questo passaggio suggellava la sua trasformazione da rivoluzionario di opposizione a uomo delle istituzioni.

Pochi mesi più tardi, nel marzo 1877, il governo Depretis chiamò Crispi a ricoprire il ruolo di Ministro dell’Interno, riconoscendone l’esperienza e l’abilità politica . L’incarico fu però di breve durata e terminò in scandalo: all’inizio del 1878 Crispi fu costretto a dimettersi in seguito alla clamorosa accusa di bigamia sollevata contro di lui . Emerse infatti che egli, mentre era già sposato (sebbene solo civilmente, a Malta, con Rosalia Montmasson nel 1854), aveva contratto un secondo matrimonio con Lina Barbagallo nel 1877. La vicenda, montata dai suoi avversari politici, lo colpì duramente sul piano morale e lo escluse dai governi successivi per quasi un decennio . Uno storico ha commentato severamente: “L’accusa di bigamia […] non era confutabile sul terreno morale. L’abbandono della Montmasson, fedele ed eroica compagna dei giorni più duri, non può essere scusato” .

Durante gli anni ’80, relegato ai margini del potere, Crispi non rimase inattivo: polemizzò ferocemente contro il trasformismo di Depretis (che a suo avviso snaturava i principi della sinistra) . Nel 1882 fu tra i promotori della cosiddetta “Pentarchia”, un tentativo di riorganizzare la sinistra insieme a Zanardelli, Cairoli, Baccarini e Nicotera, nel comune intento di rinnovare il programma politico progressista . Inoltre, Crispi iniziò a interessarsi intensamente di politica estera, sviluppando un’ammirazione crescente per la Germania di Bismarck. Già nel 1877, da Presidente della Camera, aveva incontrato Otto von Bismarck durante un viaggio a Berlino e ne aveva stretto amicizia . Da allora guardò al cancelliere prussiano come a un modello di statista energico e risoluto, prendendone spunto per la propria futura azione di governo.

Al governo del Regno: riforme, autoritarismo e “politica forte” (1887-1896)

Nell’aprile 1887 Francesco Crispi rientrò nelle stanze del potere: Depretis, ormai anziano, lo richiamò come Ministro dell’Interno nel suo ottavo governo . Quando pochi mesi dopo Depretis morì (26 luglio 1887), il Re Umberto I incaricò Crispi di formare il nuovo esecutivo. Il 29 luglio 1887 Crispi divenne così Presidente del Consiglio per la prima volta , primo meridionale a rivestire tale ruolo. Si aprì una stagione di governo caratterizzata dall’impronta fortissima del suo leader, descritto spesso come “il piccolo Bismarck” italiano per il piglio deciso e talora autoritario. Crispi assunse ad interim anche il Ministero degli Esteri e guidò un gabinetto composto da uomini di diversa provenienza (sinistra, centro e persino destra), a testimonianza della sua volontà di concentrare il potere oltre gli steccati di partito .

Sul piano interno, il primo governo Crispi avviò numerose riforme che modernizzarono lo Stato unitario. Vennero riorganizzati e razionalizzati la amministrazione centrale e gli enti locali: una nuova legge comunale e provinciale (1888) ridefinì i poteri di sindaci e consigli, potenziando l’autonomia amministrativa locale . Importanti provvedimenti interessarono la giustizia e la società civile: fu promulgato il Codice penale Zanardelli (1889), che abolì la pena di morte e riconobbe il diritto di sciopero, segnando un progresso liberale notevole . Si intervenne anche nella sanità pubblica(con una legge che riorganizzò le istituzioni di beneficenza, le cosiddette opere pie, nel 1890) e si potenziò il Consiglio di Stato quale organo di tutela contro gli abusi della Pubblica Amministrazione . Crispi mostrò dunque, in questa fase, un volto da riformatore energico: “avviò un’intensa attività di riforme” in molti settori , guadagnandosi inizialmente il rispetto anche di avversari moderati.

Parallelamente, però, il suo governo assunse tratti repressivi e autoritari, soprattutto verso le nuove forze sociali nascenti (movimento operaio, socialismo, anarchismo). Crispi era convinto sostenitore dell’ordine e dell’autorità dello Stato: “assertore di una politica ‘forte’ all’interno” , non tollerava sfide all’establishment. Nel 1889 fu bersaglio di un attentato (una bomba esplosa durante una visita a Napoli) da parte di anarchici: scampato illeso, reagì irrigidendo ulteriormente l’azione di polizia contro i gruppi sovversivi. Negli ultimi anni del primo mandato, soprattutto durante la grave crisi economica del 1890-91, emersero contrasti politici che portarono Crispi alle dimissioni il 31 gennaio 1891 . Il governo era caduto principalmente per dissidi su questioni finanziarie e per l’erosione del consenso parlamentare, ma Crispi rimase una figura di primo piano sulla scena.

Dopo due anni all’opposizione (in cui governarono Rudinì e Giolitti), Crispi fece un clamoroso ritorno al potere alla fine del 1893. In un momento di emergenza nazionale – segnato da scandali finanziari e agitazioni sociali – il Re gli affidò nuovamente la guida del Consiglio il 15 dicembre 1893 . Nel suo secondo periodo di governo (1893-1896) Crispi accentuò ancor più il carattere autoritario e reazionario della sua politica. Il nuovo esecutivo, che includeva esponenti sia della sinistra sia della destra, dovette subito affrontare la massiccia protesta dei Fasci Siciliani: un movimento contadino-socialista sorto in Sicilia, terra natale di Crispi, per rivendicare migliori condizioni di vita. La reazione di Crispi fu durissima: il 3 gennaio 1894 proclamò lo stato d’assedio in Sicilia, inviando l’esercito a reprimere con la forza le manifestazioni . Centinaia di militanti furono arrestati e condannati, i Fasci sciolti, l’isola posta sotto un regime militare. Contestualmente, il governo sciolse tutte le organizzazioni socialiste nel Paese e varò leggi eccezionali anti-anarchichedopo che un anarchico italiano (Sante Caserio) assassinò il presidente francese Carnot nel giugno 1894 . La stagione repressiva crispina colpì duro: la sinistra rivoluzionaria fu messa momentaneamente in ginocchio, guadagnando a Crispi l’odio implacabile di socialisti e repubblicani.

La concentrazione di potere e il decisionismo di Crispi alimentarono i timori di una deriva autoritaria. Alcuni osservatori dell’epoca denunciarono brogli elettorali e compressione delle libertà parlamentari sotto il suo governo. Il leader socialista Filippo Turati lo accusò di manovrare le elezioni a proprio vantaggio, dipingendo scenograficamente un Crispi che “volge il pugnale alle liste [elettorali] e prepara, a libito suo, gli elettori” asserviti al potere personale . Molto più tardi, lo studioso Gianfranco Miglio sosterrà che solo la sconfitta di Adua impedì a Crispi di seppellire il regime parlamentare trent’anni prima di Mussolini – a sottolineare quanto egli fosse vicino a un’impostazione da “uomo forte” illiberale. In effetti Crispi, pur rispettando formalmente lo Statuto Albertino, governò con piglio quasi dittatoriale negli anni ’94-’96, spinto dall’idea che l’Italia avesse bisogno di disciplina e vigore più che di conflittualità partitica.

Il sogno dell’impero: espansione coloniale in Africa e disastro di Adua

Accanto alle questioni interne, la politica di Crispi si caratterizzò per un’ambiziosa e aggressiva agenda di politica estera, soprattutto nella ricerca di prestigio internazionale e di un impero coloniale. Sin dal primo governo, Crispi si allineò nettamente al blocco austro-tedesco: fu fermo sostenitore del rinnovo della Triplice Alleanza con Germania e Austria-Ungheria, in un’ottica decisamente antifrancese . Ammiratore di Bismarck, il premier siciliano intendeva rafforzare l’Italia militarmente e diplomaticamente, col sogno di farne una grande potenza. In particolare, egli riteneva che l’Italia dovesse partecipare attivamente alla corsa coloniale allora in atto fra le nazioni europee, per assicurarsi territori oltremare e materie prime, oltre che un nuovo sfogo per l’emigrazione. “Qual è il nostro scopo? Uno solo: affermare il nome dell’Italia nelle regioni africane e dimostrare anche ai barbari che siamo forti e potenti! I barbari non sentono se non la forza del cannone; ebbene, questo cannone tuonerà al momento opportuno”, proclamò Crispi con tono enfatico, illustrando la sua visione imperialista .

Già dall’inizio degli anni ’80 l’Italia aveva messo piede sul Mar Rosso, occupando Massaua e altre zone costiere dell’odierna Eritrea. Fu però sotto Crispi che la penetrazione coloniale in Africa orientale ricevette il massimo impulso. Nel 1889 il suo governo concluse con il negus Menelik II d’Etiopia il Trattato di Uccialli, che nelle intenzioni italiane doveva stabilire un protettorato sull’Etiopia . Crispi era convinto di poter aggiungere un grande impero africano ai domini italiani, approfittando di supposte debolezze delle popolazioni locali. In realtà il trattato conteneva divergenze linguistiche (la versione italiana faceva dell’Etiopia un protettorato, quella amarica no) che presto emersero. Menelik II respinse l’interpretazione italiana e si preparò a difendere l’indipendenza del suo paese. Nonostante i segnali di allarme, Crispi nei primi anni ’90 spinse l’avanzata delle truppe italiane nell’entroterra eritreo e somalo, convinto che una guerra lampo avrebbe sottomesso il vasto impero etiope. In patria, questa “avventura africana” veniva esaltata dalla propaganda governativa come un progetto di gloria nazionale e di rivalsa verso le altre potenze coloniali.

Nel 1895 scoppiò la guerra tra l’Italia e l’Etiopia. Crispi puntò tutto sul confronto militare, inviando sempre più reparti nel Corno d’Africa. Gli italiani occuparono inizialmente alcune province (Tigrè) e riportarono vittorie minori, ma sottovalutarono la capacità di resistenza del nemico. La campagna culminò tragicamente il 1º marzo 1896 nella battaglia di Adua (nell’Etiopia settentrionale): qui l’esercito etiope di Menelik, superiore di numero e ben motivato, annientò le colonne italiane in uno scontro durissimo. La disfatta fu totale – oltre 6.000 tra morti e dispersi italiani – e segnò la prima clamorosa sconfitta di una potenza coloniale europea per mano di un esercito africano moderno. Il sogno di Crispi di conquistare un impero subì un naufragio improvviso: “le colonne italiane che puntano su Adua sono sbaragliate […] dall’esercito del Negus Menelik. Quattro giorni dopo Crispi si dimette” . Infatti il 5 marzo 1896, all’apertura della Camera dopo la notizia di Adua, Crispi annunciò immediatamente le sue dimissioni senza neppure tentare di difendere il suo operato, come registrò attonito un osservatore . Fu la fine della sua parabola politica. La catastrofe di Adua, definita da Crispi stesso “una jattura enorme”, ebbe ripercussioni profonde sull’opinione pubblica italiana: l’intero governo cadde in disgrazia e il primo impulso imperialista italiano si concluse nella vergogna.

È stato notato come l’impresa africana di Crispi fosse frutto del suo ardore nazionalista non ben temperato dalla valutazione delle risorse reali. Giovanni Giolitti, suo contemporaneo e rivale, scrisse che Crispi era “uomo di grande energia e di mente larga” ma “sproporzionato nell’azione” e incapace di adeguare i mezzi agli scopi . In effetti l’Etiopia si rivelò un obiettivo ben più impegnativo di quanto Crispi avesse immaginato, e la sua “fiammeggiante retorica” (come la definirà lo storico Nino Valeri) non bastò a compensare la mancanza di preparazione concreta e di logistica adeguata . L’impatto di Adua fu devastante sul prestigio italiano e gettò un’ombra indelebile sul lascito crispino.

Declino, polemiche e oblio (1896-1901)

Dopo le dimissioni forzate del marzo 1896, Francesco Crispi non tornò mai più al potere. Il suo lungo cursus honorum si chiuse tra polemiche roventi e accuse infamanti. Già durante il secondo governo, prima ancora di Adua, Crispi era finito implicato nello scandalo della Banca Romana – uno scandalo finanziario scoppiato nel 1893, relativo a emissione illegale di banconote e corruzione di politici. Pur non essendo il solo coinvolto (anche il suo predecessore Giolitti ebbe responsabilità), Crispi fu accusato dai radicali (Felice Cavallotti in testa) di aver usufruito di favori bancari e di aver insabbiato l’inchiesta . Ne nacque uno scontro violentissimo in Parlamento tra Crispi e Giolitti sulle rispettive colpe, che incrinò ulteriormente la reputazione del vecchio statista. Le opposizioni gli rinfacciavano inoltre la sospensione delle garanzie costituzionali, la gestione personalistica del potere e persino supposti arricchimenti illeciti suoi e dei familiari .

Sul piano personale, Crispi affrontò questi attacchi con fierezza e amarezza. In un discorso difensivo affermò: “Alla mia età […] dopo aver servito il paese per cinquantaquattro anni, posso avere il diritto di credermi invulnerabile e superiore alle ingiurie e alle diffamazioni” . Ma al di là delle proclamazioni d’orgoglio, l’anziano leader soffrì profondamente il crollo di popolarità. Dopo il 1896 visse appartato a Napoli, con salute malferma e crescenti problemi economici, “deluso ed esacerbato”, come riportano le cronache dell’epoca . Continuò formalmente a essere deputato fino alla morte (1901), ma la sua voce contò ormai poco. Il nuovo corso politico dell’Italia, incarnato dai governi Zanardelli e Giolitti, si mosse verso una maggiore apertura e riforme sociali, in netta discontinuità con l’era crispina.

All’indomani della sconfitta di Adua, persino molti antichi ammiratori gli voltarono le spalle. Domenico Farini, presidente del Senato e amico personale di Crispi, lo descrisse in quegli anni come “pieno di rancori e di vendette”, confinato in un isolamento rancoroso . “Era un uomo forte e sopravvisse, esasperato e avvilito, ancora cinque anni, nel silenzio e nel deserto”, scriverà di lui Nino Valeri, sottolineando come i fatti avessero definitivamente confermato “la sua intrinseca incapacità di tradurre le proprie idee nella pratica”, ossia di commisurare il suo grandioso sogno patriottico con la realtà modesta delle risorse italiane . Francesco Crispi si spense l’11 agosto 1901 a Napoli, all’età di 82 anni . I funerali si svolsero a Palermo, ma in tono minore rispetto agli onori tributati ad altri padri della patria: l’Italia liberale, pur riconoscente per il lontano contributo risorgimentale, preferiva ormai ricordare figure meno compromesse dal fallimento coloniale e dall’autoritarismo.

Negli anni immediatamente successivi, la figura di Crispi cadde in una sorta di oblio politico. La storiografia liberale lo giudicò severamente, evidenziandone il trasformismo e gli eccessi di potere. Non a caso, lo storico Sergio Romano ha definito la biografia di Crispi “un catalogo di tutte le contraddizioni personali e ideologiche” dell’Italia postunitaria, quasi a simboleggiare in un solo uomo l’intero percorso della generazione del 1848 . Eppure, col passare dei decenni, il giudizio su Crispi si è fatto più sfaccettato. Alcuni lo hanno visto come un precursore del nazionalismo del Novecento (e persino del fascismo): la sua esaltazione dell’autorità e della patria vigorosa anticipò temi ripresi poi dal movimento mussoliniano . Altri, come Giovanni Giolitti, pur critici verso le sue politiche, ne riconobbero il sincero patriottismo: “Il suo patriottismo era ardente e vivo come nella giovinezza, la sua passione per la grandezza d’Italia più viva che in altri”, annotò Giolitti, aggiungendo però che preconcetti dottrinari e paure classiste offuscavano in Crispi la capacità di valutare correttamente la realtà sociale . In definitiva, Francesco Crispi resta una figura complessa: il giovane rivoluzionario mazziniano divenuto statista monarchico e acceso imperialista; un uomo capace di grandi slanci ideali e di altrettanto grandi errori. La sua parabola incarna le ambizioni e le contraddizioni di un’Italia che, fattasi nazione, cercava un difficile equilibrio tra libertà e ordine, tra sogni di gloria e limiti imposti dalla realtà. E il nome di Crispi, nel bene e nel male, continua ad occupare un posto di rilievo nella storia politica italiana, simbolo di un’epoca di transizione e di tumultuoso sviluppo del giovane Stato unitario.

Fonti: Francesco Crispi – Enciclopedia Treccani ; Portale Storico della Camera dei Deputati ; Wikiquote (citazioni di Francesco Crispi e su Francesco Crispi) ; Wikipedia – Francesco Crispi .

Commenti

Nessun commento ancora. Sii il primo!

Per commentare devi accedere o registrarti.