I Bottari di Macerata Campania e la festa di Sant’Antuono

Pubblicata il 20/06/2025

A Macerata Campania (Caserta) ogni anno il 17 gennaio si celebra la festa di Sant’Antonio Abate (detto Sant’Antuono), un evento di straordinaria partecipazione popolare. Le vie del paese si animano di carri allegorici detti “Battuglie di Pastellessa”, che sfilano addobbati come antiche imbarcazioni, portando fino a 50 suonatori – i “bottari” – che percuotono botti, tini e falci come fossero strumenti musicalicultura.regione.campania.itit.wikipedia.org. Questa cerimonia, un tempo pagana e oggi incardinata nella liturgia cristiana, è un esempio unico di sincretismo tra devozione religiosa, folklore e memoria agraria. Come ricorda il sito ufficiale dell’evento, “la tradizione dei Bottari… è legata essenzialmente ai festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, il 17 di gennaio”cultura.regione.campania.it, preceduti nel fine settimana. La festa è infatti un mix di religiosità e folklore: dopo i riti liturgici e benedizioni del santo degli animali, nel borgo risuona la Pastellessa, il suono percussivo roboante e ipnotico creato dalle mani dei bottari. In totale l’Associazione Sant’Antuono coordina circa 1.000 bottari suddivisi in venti gruppi locali, che ogni anno si mobilitano per mantenere viva questa tradizioneich.unesco.org.

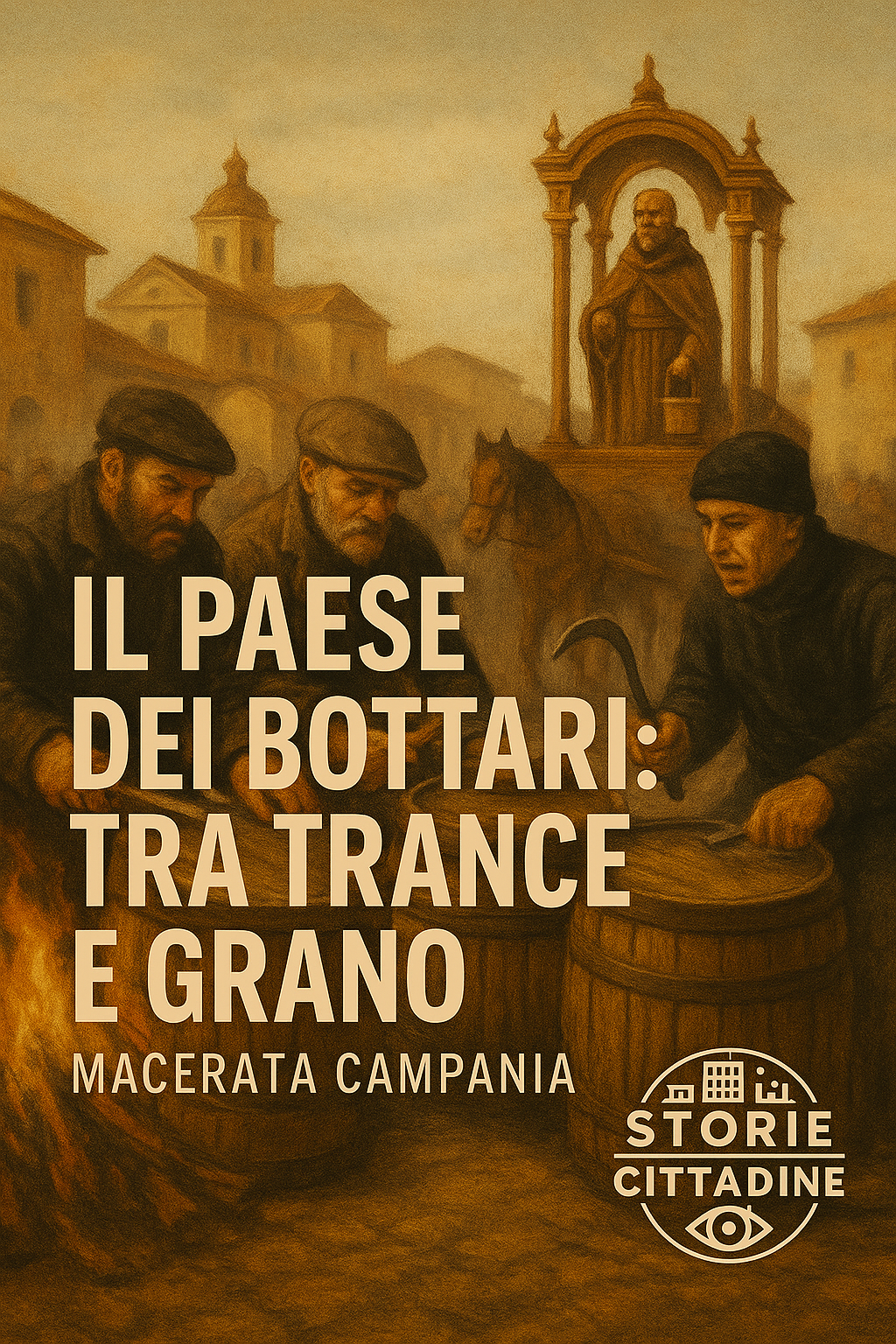

La processione di Sant’Antonio Abate a Macerata Campania. La statua del santo (portata a spalla dai fedeli) è seguita dai carri delle Battuglie di Pastellessa, sui quali i bottari percuotono instancabilmente barili e attrezzi da lavoroit.wikipedia.orgich.unesco.org.

La festa si apre al mattino presto con l’accensione del “cippo di Sant’Antuono”, un grande ceppo di legno bruciato in piazza a ricordo delle antiche propiziatorie di fuocoich.unesco.org. Quindi inizia la sfilata dei carri: ognuno è una piccola «battaglia» in rame e legno, preparato con cura durante tutto l’anno dai capobattuglia e dai carriisti. Sui carri – in media lunghi anche 16 metri – si dispongono botti, tini e falci, trasformati in percussioni dagli artigiani localiich.unesco.org. I bottari salgono intorno e sopra di essi, vestiti di nero e animati dall’irruenza del rito, dando luogo a un’immensa parata ritmica che percorre il centro storico. Spesso i carri sono intitolati a soprannomi o figure locali: ad esempio a capo di una delle Battuglie più antiche c’era Zì Antonio Di Matteo, detto Zì Antonio ‘e Pastellessa, che ha dato il nome a tutta la tradizione sonorasantantuono.it. Ogni Battuglia è guidata da un capobattuglia («maestro») che scandisce i tempi con grida (come l’“Ohì!” al termine di ogni frangente) e coordina i suoni. Il villaggio si riunisce per ascoltare e assistere: la popolazione locale è affezionata al rituale al punto che i bottari di Macerata rappresentano più del 15% degli abitantiit.wikipedia.org.

Il rito musicale è costruito su tre modelli ritmici principali (tratti da repertori tradizionali campani)cultura.regione.campania.it:

-

‘A Sant’Antuono o Battuglia – il ritmo più comune, aperto e chiuso da un fragoroso “rullo” chiamato strenta, spesso accompagnato dal grido del capobattuglia.

-

‘A Pastellessa (o “musica dei morti”) – un andamento antico e cadenzato, quasi processionale, dal tono solenne.

-

‘A Tarantella – un tempo più vivace e danzante, usato per accompagnare canti popolari.

Questi schemi ritmici si susseguono durante la mattina e la prima parte del pomeriggio; l’atmosfera sonora è intensa e ossessiva, sostenuta dalle migliaia di colpi sui barili. Di sera si svolge la funzione religiosa solenne, al termine della quale esplodono fuochi d’artificio a terra e in cielo, che secondo la tradizione simboleggiano la purificazione e la lotta contro gli spiriti maligniich.unesco.org. Nelle giornate successive, la festa si conclude con giochi popolari (corsa nel sacco, tiro alla fune) e con l’estrazione della lotteria del Santo, il cosiddetto “sorteggio del maiale”. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Sant’Antuono con il patrocinio del Comune, della Provincia e della Regione, ed è descritta dall’UNESCO come “la più importante celebrazione religiosa di Macerata Campania”ich.unesco.org.

Origini storiche e contesto religioso

Le radici della festa affondano nel medioevo, in un contesto rurale e agricolo. Alcuni documenti ricordano come, già nel XIII secolo, Macerata Campania fosse una comunità di contadini e artigiani specializzati nella produzione di attrezzi agricoli (botti, tini, falci, carri)sulsud.itit.wikipedia.org. Nei mercati e nelle fiere medievali gli artigiani dimostravano la robustezza dei loro manufatti battendoli energicamente con mazze e ferri: ad esempio percuotevano le botti con magli, i tini con bastoni e le falci con ferri di cavallosulsud.it. Dallo “stadio caotico” di tali suoni – come nota il sito ufficiale – nacque gradualmente una musicalità propria, l’embrione della futura Pastellessasulsud.it. Secondo un’antica leggenda popolare, questi colpi originariamente servivano anche per scacciare il male: di notte i contadini battevano frenetici botti e falci per allontanare gli spiriti maligni nascosti nelle cantine, e ripetendo il rito all’aperto propiziavano un raccolto abbondantesulsud.itsantantuono.it. In altri termini, il suono fracassone aveva già una funzione apotropaica tradizionale.

Con il tempo questo rituale pagano si è fuso con la tradizione cristiana dedicata a Sant’Antonio Abate, protettore degli animali e guardiano dagli incendisantantuono.it. Infatti Sant’Antonio Abate, venerato il 17 gennaio, è da sempre considerato il santo patrono di contadini e allevatori: in molte regioni d’Italia si celebrano in suo onore falò rituali e benedizioni del bestiame. A Macerata Campania fin dai secoli scorsi il 17 gennaio era festa annuale in onore di Sant’Antoniosulsud.it, come attestano bilanci comunali settecenteschi (che stanziavano fondi per la festa) e decreti reali che autorizzavano la questua per la cappella di Sant’Antoniosulsud.itsulsud.it. Nel XVIII secolo il re di Napoli riconobbe formalmente la devozione locale a Sant’Antuonosulsud.it. Da allora la sfilata delle battuglie di botti si svolge in concomitanza alla celebrazione del santo, mantenendo vivacemente gli elementi pagani originari in un contesto religiosamente codificato.

Il termine Pastellessa – oggi usato per la musica dei bottari – rimanda a un’iconografia locale: si tratta di un piatto povero di pasta e castagne lesse (“pasta e ‘e castagne”), tradizionalmente consumato il giorno di Sant’Antuonocultura.regione.campania.itsantantuono.it. Un noto capobattuglia di inizio Novecento, Antonio Di Matteo, era soprannominato Zì Antonio ‘e Pastellessa perché nella sua cantina (tra Macerata e paesi vicini) offriva proprio quella pietanza. Il suo carro venne chiamato “Battuglia di Pastellessa” e la fama di quel nome fece in modo che l’intera manifestazione prendesse poi il nome di Pastellessasantantuono.it. Oggi “Pastellessa” identifica quindi sia la ricetta gastronomica del giorno di festa, sia il caratteristico suono percussivo scaturito dagli antichi attrezzi rurali.

Riti del grano e significati simbolici

La festa di Sant’Antuono conserva intatti molti elementi di antichi riti agrari. Si celebrano infatti i tempi della rinascita della natura dopo il solstizio invernale. Come osservano gli studiosi, l’accensione del fuoco e i colpi di percussioni rientrano in “ricorrenze pagane legate alla fertilità della madre terra” e ai cicli astronomici che orientano le semineit.wikipedia.org. Per la popolazione rurale era fondamentale propiziare il nuovo anno agricolo: il fracasso collettivo dei bottari diventa così un rito propiziatorio che favorisce il raccolto. In passato, terminato l’inverno, i contadini si radunavano in massa il giorno di Sant’Antonio per battere insieme gli attrezzi. In questa luce, la Pastellessa può essere vista come una marcia di primavera per i campi, accompagnata da fuoco rituale.

Sul piano simbolico la festa ha anche un esplicito valore apotropaico. Come scrive la fonte storica: “il rito conserva un valore apotropaico, secondo la convinzione che i fuochi tradizionali e i rumori ossessivi e ruvidi prodotti dagli ‘strumenti’ potessero spaventare e allontanare le presenze maligne” presenti durante la lunga notte invernaleit.wikipedia.org. Il gioco della luce – falò, fuochi artificiali e falene – insieme al fragore primordiale delle percussioni, funge da terapia collettiva contro le paure. I Suoni della Pastellessa, con il loro ripetersi incessante, generano un effetto ipnotico: il gruppo dei bottari e la folla circostante raggiungono una sorta di stato di trance condivisa. In termini sociologici si potrebbe parlare di effervescenza collettiva: il rito sonoro rinsalda il senso di comunità, canalizzando le energie dei partecipanti in un gesto di condivisione rituale.

Aspetti etnografici e canti popolari

Negli anni Settanta e Ottanta alcuni studiosi campani registrarono per la prima volta dal vivo questi antichi repertori. L’antropologa Annabella Rossi e l’etnomusicologo Roberto De Simone documentarono sul campo le musiche delle Battugliecultura.regione.campania.it. Le registrazioni, ancora oggi conservate presso archivi sonori regionali, mostrano una fusione di musica e canto: talora i bottari improvvisano versi popolari o ripetono vecchie strofe, benché la parte principale sia percussiva. Si segnalano anche inni e canzoni tradizionali legate alla festa (ad esempio l’“Inno dei bottari maceratesi”), spesso in dialetto. L’esecuzione è interamente corale: ogni batteria di botti mantiene un ritmo ripetitivo, mentre gruppi di spettatori possono intonare brevi ritornelli o filastrocche in chiave folkloristica. Alcuni suoni del rito – come il grido “Ohì!” del capobattuglia – servono da segnale per cambiare ritmo o dare inizio al seguente pezzo musicale.

Dal punto di vista antropologico, la Battaglia di Pastellessa è una «musica collettiva» che esprime la storia di un popolo contadino. Il ritmo incalzante e la partecipazione di massa richiamano analoghe esperienze rituali, in cui la ripetizione sonora induce alterazione della coscienza. In particolare, gli studiosi sottolineano come la forma antica di “‘a musica dei morti” – ritmo lento e cadenzato – richiami i momenti liturgici di “agonia” o quelli del corteo funebre in chiave contadina, rovesciando il lutto in festa popolare. Allo stesso modo la tarantella risuona come un complesso sincretismo con il mito del vampiro e della guarigione catartica, sebbene vi siano solo elementi vaghi della tradizione del tarantismo salentino. Ciò nondimeno, l’intera coreografia sonora amalgama significati di rinascita (primavera e fertilità) e di purificazione (acqua-vino e fuoco e rumore), in un continuum di fede popolare e memoria ancestrale.

Strumenti e repertori

Gli strumenti in uso sono unici e costruiti dagli stessi contadini-artigiani: botti da vino di varia dimensione, tini e carri allagati, falci e forconi battuti come fossero tamburi. Ogni carro può avere fino a 50 “tamburatori” che suonano assieme, creando un grande “organismo” ritmicoich.unesco.org. La sonorità complessiva, chiamata appunto Pastellessa, è descritta come un suono grave, cavernoso e ipnotico, dovuto all’uso di materiali di legno e metallo. Non si utilizzano strumenti a percussione convenzionali (batteria o timpani), ma solo gli attrezzi del lavoro agricolo: ciò rafforza il legame del rito con la terra. Dal punto di vista musicale, il risultato è un flusso di impulsi semplici ma coinvolgenti. Gli antropologi definiscono questo tipo di musica come musica rituale o musica di comunità, in cui la divisione tra suonatori e uditori è sfumata: tutti, direttamente o indirettamente, partecipano all’atmosfera collettiva.

Confronti mediterranei

Non sorprende che una festa di fuoco, musica e purificazione trovi analogie in altre regioni del Mediterraneo. Ogni cultura rurale ha i suoi modi per salutare la fine dell’inverno e scacciare il male. Per esempio in Spagna e Portogallo nel periodo di Carnevale si tengono banchetti contadini dove si suonano tamburi di legno e si accendono falò rituali; in Grecia settentrionale i carnevali invernali prevedono l’uso di maschere e danze con zoccoli di cavallo per tenere lontane le forze oscure; in Provenza (Francia) e in Catalogna (Spagna) esistono antichi falò di Sant’Antonio simili per intento propiziatorio. Anche in altre aree d’Italia – basti pensare a certe festività calabre e siciliane dedicate al santo o alla Madonna del Carmine – il ruolo della musica tribale (tammurriate o battute su legno) è centrale per raggiungere uno stato di trance collettiva simile. Nel nostro ambito regionale, i Bottari di Portico di Caserta rappresentano una manifestazione affine: questo gruppo, che affianca i suonatori maceratesi, si è anche affermato nella world music collaborando con artisti come Roberto De Simone e Enzo Avitabilecultura.regione.campania.it. In sintesi, la festa di Sant’Antuono a Macerata raccoglie in sé elementi comuni a molti culti mediterranei: il fuoco iniziatico, il ritmo ipnotico e il senso di liberazione rituale tipici delle cerimonie di passaggio invernali.

Conclusioni

La festa dei Bottari di Macerata Campania è oggi un patrimonio culturale immateriale unico, riconosciuto a livello locale e persino promosso da istituzioni come l’UNESCOich.unesco.orgich.unesco.org. Ogni anno conferma l’identità del paese, affermando valori di solidarietà, creatività popolare e senso di appartenenza. Come nota l’associazione che tutela la tradizione, essa mira a «far conoscere e trasmettere il patrimonio culturale della Battuglia di Pastellessa» alle nuove generazioniich.unesco.org. Il rombo dei barili e delle falci che riecheggia per le strade di Macerata Campania rimane così un atto collettivo di fede e memoria, un ponte tra il mondo antico dei campi e la comunità moderna. I bottari – coi loro abiti scuri e i visi accesi dal ritmo – incarnano questo legame vitale con la terra: sono custodi di un «suono unico al mondo»ich.unesco.org che ogni anno, nel cuore dell’inverno, dà nuovo vigore alla vita.

Fonti: siti ufficiali e documentazione locale (Associazione Sant’Antuono, Regione Campania, UNESCO), articoli storici e antropologici sulla tradizione popolarecultura.regione.campania.itich.unesco.orgit.wikipedia.orgsulsud.it

Commenti

Nessun commento ancora. Sii il primo!

Per commentare devi accedere o registrarti.