Il misterioso patto col diavolo del Ponte Gobbo di Bobbio

Pubblicata il 18/06/2025

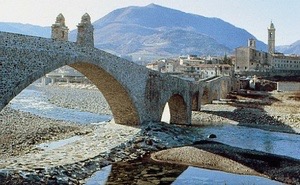

Il Ponte Gobbo di Bobbio (detto anche Ponte Vecchio o Ponte del Diavolo) con le sue caratteristiche arcate irregolari che attraversano il fiume Trebbia. Questo antico ponte medievale è al centro di una famosa leggenda locale legata a un patto col diavolo.

Nel cuore dell’Emilia-Romagna, ai piedi dei monti dell’Appennino, sorge la cittadina medievale di Bobbio, un luogo ricco di storia, fede e mistero. Il suo simbolo più noto è il suggestivo Ponte Gobbo, un antico ponte in pietra dal profilo irregolare e ondulato, lungo circa 273 metri e sorretto da undici arcate diseguali . Questo ponte, chiamato anche Ponte del Diavolo, deve il suo soprannome a un’affascinante leggenda popolare: si narra infatti che la sua costruzione fu il frutto di un oscuro patto col diavolo, stretto in tempi lontani. Attraverso i secoli, la storia di quel patto e del ponte “stregato” ha acceso la fantasia di pellegrini, viaggiatori e abitanti, intrecciandosi indissolubilmente con le vicende reali della città e del suo celebre monastero. Di seguito ripercorriamo questa leggenda in modo narrativo e coinvolgente, per poi esplorarne il contesto storico, le origini medievali di Bobbio, le implicazioni religiose e culturali, senza tralasciare l’aspetto simbolico e folkloristico che ancora oggi avvolge il Ponte Gobbo.

La leggenda del patto col Diavolo

Nel Medioevo la costruzione di un ponte era considerata un’opera quasi prodigiosa, al punto che attorno a manufatti simili fiorirono molti racconti leggendari. Congiungere due sponde che la natura (e Dio) avevano voluto separare era visto da molti come un atto “diabolico” , e non sorprende che numerosi antichi ponti in pietra in Europa siano detti “del Diavolo”. Il Ponte Vecchio di Bobbio non fa eccezione. Secondo l’antica tradizione locale, fu proprio il Maligno ad offrire il suo aiuto soprannaturale per edificare il ponte sul fiume Trebbia.

Protagonista della vicenda è san Colombano, il monaco missionario irlandese che nel VII secolo fondò il monastero di Bobbio. Si racconta che il santo fosse angosciato poiché le tumultuose acque del Trebbia gli impedivano di raggiungere le genti che vivevano sull’altra riva, ostacolando la sua opera di evangelizzazione . Una notte gli apparve allora il Diavolo in persona, pronto a proporgli un patto: avrebbe costruito un solido ponte in una sola notte, con l’aiuto delle sue schiere infernali, in cambio della prima anima mortale che lo avesse attraversato . Pur diffidando di quella promessa oscura, Colombano accettò, determinato a ottenere finalmente il passaggio sul fiume.

Allo scoccare della mezzanotte, dalle tenebre emersero legioni di diavoletti chiamati a raccolta dal loro padrone. Quei muratori demoniaci, ciascuno di diversa statura e forza, si misero all’opera trasportando massi e sorreggendo le centine: sotto la loro frenetica attività, arcata dopo arcata il ponte prese forma. Tuttavia, a causa della diversa altezza dei piccoli demoni, ogni volta che sollevavano una volta questa risultava con un’inclinazione differente – ed è per questo che le varie arcate vennero fuori tutte diseguali, conferendo al ponte il suo profilo irregolare e “gobbo” . Prima dell’alba la costruzione era miracolosamente compiuta: un solido ponte di pietra univa ormai le due sponde del Trebbia, dove prima c’era solo un guado pericoloso.

All’avvicinarsi del mattino, il Diavolo si appostò all’estremità del nuovo ponte, impaziente di riscuotere il pagamento pattuito. Aveva costruito quella struttura in tempo record e ora esigeva la ricompensa: la prima anima che lo avrebbe attraversato. Ma san Colombano riuscì a gabbare il Maligno con astuzia. Invece di far passare un uomo, il santo fece avanzare sul ponte un piccolo cane – il suo cagnolino più vecchio e malandato – ingannando così letteralmente il diavolo . Secondo alcune versioni della storia, al posto di un cane sarebbe stato addirittura un orso addomesticato l’animale inviato dal santo attraverso il ponte . In ogni caso, il risultato fu lo stesso: il povero animale percorse l’intera lunghezza del ponte, diventando il primo essere vivente a transitare e dunque pagando con la propria anima al posto di un essere umano.

Resosi conto dell’inganno, il Diavolo esplose in un grido di rabbia che fece tremare le colline. Accecato dalla furia, sferrò un violento calcio contro l’opera appena costruita, deformandola ulteriormente: si dice che quel calcio demoniaco abbia reso per sempre pendenti e irregolari le arcate del ponte, contribuendo alla sua caratteristica forma contorta . Ancora oggi, osservando il profilo sghembo del Ponte Gobbo, è facile immaginare le impronte di quel colpo infernale impresse nella pietra. Sconfitto e umiliato dall’astuzia del santo, il Maligno non poté far altro che precipitare urlando tra i vapori sulfurei, sprofondando negli inferi a mani vuote. Il ponte, invece, rimase ben saldo dov’era – un ponte costruito dal Diavolo ma consacrato a Dio, destinato da quel momento a servire la comunità di Bobbio.

Col passare del tempo, la leggenda aggiunge un ultimo tocco suggestivo: si mormora che nella cripta della chiesa di San Colombano siano ancora visibili le orme dell’animale sacrificato al demonio . Quei segni misteriosi – impronte lasciate sulla pietra dallo sventurato cagnetto (o orso) – sarebbero la prova tangibile del patto col diavolo e del miracolo che lo vanificò. Questo dettaglio, tramandato dalla tradizione popolare, arricchisce ulteriormente l’aura mistica attorno al Ponte Gobbo, facendo sconfinare la leggenda nelle pieghe della devozione locale.

Varianti, simboli e folklore del Ponte del Diavolo

Come accade per molte leggende antiche, anche la storia del Ponte del Diavolo di Bobbio presenta diverse varianti a seconda di chi la racconta. Nella versione sopra narrata il protagonista è San Colombano, figura venerata a Bobbio, ma altre tradizioni popolari propongono scenari differenti. In alcune versioni, ad esempio, è un altro animale a ingannare il demonio: c’è chi parla di un orso amico di Colombano (richiamando l’episodio dell’orso mansuetato presente in altre agiografie del santo) e persino chi menziona un asino come primo attraversatore. In una variante, addirittura, il Diavolo avrebbe inizialmente costruito un ponte perfettamente diritto e senza gobbe; San Colombano però fece passare un asino, e il Diavolo, fuori di sé dalla disperazione per l’inganno subito, si gettò nelle acque del Trebbia, la cui furia deformò il ponte rendendolo gobbo . Queste varianti mantengono intatto il tema simbolico centrale: l’astuzia (o la Provvidenza) che permette all’uomo di prevalere sul demonio, sfruttando la lettera del patto per vanificarne gli effetti nefasti. Il primo essere a transitare sul ponte – sia esso un cane, un orso o un asino – diventa così il capro espiatorio che salva l’anima umana, e al tempo stesso conferisce al ponte la sua forma bizzarra, spiegata come conseguenza della collera di Satana.

Un’altra leggenda parallela, diffusa sempre nel folklore bobbiese, sposta invece l’attenzione su un personaggio diverso: un anonimo oste (locandiere) che abitava sulla sponda opposta del fiume. In questa versione, è l’oste a stringere un patto con il Diavolo – presentatosi sotto mentite spoglie, nelle vesti di un misterioso vecchio gobbo con il bastone – per ottenere la costruzione del ponte. L’astuto oste, senza riconoscere l’interlocutore, accetta il patto nella speranza di deviare verso la propria locanda il traffico di viaggiatori e mercanti diretti a Genova e Chiavari, incrementando così i suoi guadagni . Il ponte appare miracolosamente tra le nebbie del mattino successivo, ma ben presto si rivela un’inquietante fonte di corruzione: tutti quelli che lo attraversano giungono all’osteria iracondi, bestemmiando per la fatica di superare le sue gobbe e finendo col tracannare vino e dimenticare i propri doveri familiari . Insospettita da questi comportamenti, la moglie dell’oste scopre la vera natura di quel vecchio gobbo: all’alba, tra le brume sul ponte, ella scorge il Diavolo in persona che soffia il suo alito maligno sui viandanti, instillando in loro blasfemie e vizi . La donna allora allerta il vescovo della città. Insieme organizzano un piano per liberarsi dell’ospite infernale: l’oste invita di nuovo il vecchio gobbo a cena e lo fa ubriacare fino a farlo cadere in un sonno profondo, mentre nel frattempo il vescovo e i sacerdoti benedicono solennemente il ponte, posizionando croci e immagini sacre agli ingressi e lungo la struttura . Quando il Diavolo si risveglia e comprende di essere stato smascherato, prorompe in ira ma ormai è impotente: la benedizione ha reso il ponte terreno consacrato. Prima di sparire con grida di sconfitta, il Maligno maledice il ponte pronunciando un anatema terribile: ogniqualvolta la fede degli abitanti di Bobbio fosse venuta meno, egli avrebbe scatenato le acque del Trebbia per distruggere il ponte . Da allora, racconta la leggenda, quel ponte fu chiamato Ponte del Diavolo, e ciclicamente le piene del fiume avrebbero colpito le sue arcate come monito soprannaturale .

Questa doppia leggenda – la prima con San Colombano e la seconda con l’oste – arricchisce il folklore di Bobbio, aggiungendo implicazioni morali e religiose alla vicenda. Nella prima versione emerge la figura del santo che trionfa sul Diavolo con furbizia e fede, trasformando un’opera “diabolica” in uno strumento al servizio di Dio. Nella seconda versione si mette invece in guardia contro la bramosia umana: l’oste cerca profitto stringendo alleanza col demonio e ciò porta decadenza morale, finché l’intervento della Chiesa non ristabilisce l’ordine. Entrambe le narrazioni riflettono le credenze medievali, in cui eventi straordinari venivano letti in chiave spirituale e simbolica. Il ponte, con le sue gobbe e le sue rovine periodiche, diventa così un simbolo tangibile della lotta tra Bene e Male: la sua esistenza è dovuta al diavolo, ma la sua sopravvivenza attraverso i secoli è merito della fede e della tenacia umana.

Non è un caso che ancora oggi sul Ponte Gobbo si possano trovare elementi votivi e religiosi, retaggio di antiche pratiche devozionali legate alla leggenda. Lungo il ponte e presso gli argini si notano alcune edicole e croci erette nei secoli passati, a protezione dei viandanti e a scongiurare la presenza del maligno (alcune di queste immagini votive sono tuttora visibili) . In particolare, sopra la grande arcata centrale del ponte – chiamata localmente “della Spessa” – furono collocate due statue: una raffigurante san Colombano stesso e l’altra la Madonna dell’Aiuto, quasi a consacrare definitivamente l’opera e a ricordare chi ha l’ultima parola sul demonio . Questi simboli sacri, inseriti nel contesto del ponte legato al Diavolo, evidenziano come la comunità abbia “rieducato” il manufatto pagano, integrandolo nel proprio tessuto spirituale. Ogni anno, per lungo tempo, il ponte fu meta di processioni religiose e pellegrinaggi: la popolazione vi transitava in preghiera, forse per ringraziare della sua esistenza o per chiedere protezione dalle alluvioni, in una sorta di esorcismo collettivo del luogo . La leggenda del patto col diavolo, dunque, non fu mai solo un racconto di paura, ma divenne parte dell’identità culturale e religiosa di Bobbio.

Bobbio tra storia e leggenda: il ponte e il monastero

Al di là delle narrazioni fantastiche, Bobbio e il suo ponte vantano una storia millenaria documentata, che s’intreccia in modo affascinante con gli elementi leggendari. La città affonda le sue radici almeno nell’epoca romana: si ritiene che in quel periodo esistesse già un insediamento sul Trebbia (forse su precedenti base ligure-celtiche) e che un primo ponte rudimentale potesse collegare le sponde dopo la conquista romana della zona . Ma il vero sviluppo di Bobbio avvenne nei primi secoli del Medioevo, quando nel 614 d.C. giunse dall’Irlanda san Colombano. A Colombano – monaco e missionario di grande carisma – il re longobardo Agilulfo donò quel territorio perché vi fondasse un’abbazia. Nacque così il monastero di Bobbio, destinato a diventare uno dei più importanti centri spirituali e culturali d’Italia, tanto da guadagnarsi l’appellativo di “la Montecassino del Nord” . Attorno all’abbazia benedettina, che custodiva la tomba del santo e una ricchissima biblioteca di manoscritti, fiorì un borgo vivo di fede e sapere. Bobbio divenne meta di pellegrini e studiosi, e la sua influenza si estese su vasti possedimenti terrieri nell’Appennino tra l’Emilia, la Liguria e la Lombardia.

In questo contesto, la presenza di un ponte sul Trebbia era di vitale importanza. Il fiume, sebbene spesso ridotto a un placido corso d’acqua durante l’estate, poteva trasformarsi in un torrente impetuoso con le piogge, rendendo assai pericoloso guadarlo – soprattutto nei mesi freddi . Un collegamento stabile tra le due rive era necessario sia per i monaci sia per gli abitanti: sulla sponda destra, infatti, sorgevano attività essenziali come le saline per l’estrazione del sale, antiche terme di epoca romana e longobarda e persino una fornace in funzione già dal V secolo . Inoltre, il ponte di Bobbio costituiva un passaggio strategico lungo la via commerciale che collegava la Pianura Padana al mar Ligure – attraverso la val Trebbia si raggiungevano infatti Piacenza da un lato e i valichi verso Genova e la Lunigiana dall’altro . Non stupisce quindi che i monaci bobbiesi, sin dal loro arrivo, si siano impegnati per assicurare un ponte robusto: la possibilità di transito garantiva scambi, rifornimenti e il controllo sui territori ultrappenninici del monastero.

Le fonti storiche, per quanto scarne, confermano che il ponte attuale affonda le proprie fondamenta in epoca molto antica. Gli archeologi hanno rinvenuto tracce di un ponte precedente sotto la struttura odierna, databili all’alto medioevo prima dell’arrivo di san Colombano a Bobbio . È possibile dunque che esistesse un ponte di legno o pietra già attorno al VI secolo, poi rifondato e ampliato dai monaci colombaniani. La costruzione superiore, quella visibile oggi, risale grosso modo al VII secolo, eretta quindi sotto l’impulso dell’abbazia appena fondata . Nei secoli seguenti il ponte subì numerosi rimaneggiamenti e ricostruzioni, in gran parte dovuti ai frequenti crolli causati dalle piene del Trebbia. Un documento rinvenuto negli Archivi storici di Bobbio – datato 6 aprile 1196 – attesta ad esempio che un certo Anselmo de Oppicalasciò in eredità una somma di denaro per la manutenzione del ponte , segno che già nel XII secolo la struttura necessitava di cure e restauri regolari. Del resto, la storia documentata del Ponte Gobbo è punteggiata da disastri naturali e successive ricostruzioni: si sa di arcate crollate nel 1452 e nel 1472 (in quest’ultima occasione un’alluvione devastò anche un vicino ospedale) , di nuovi interventi di restauro nel 1533 , del collasso della grande arcata centrale nel 1599-1610, di altre rovine nel Settecento, fino ai cedimenti più recenti del 1940 e del 1971, quando l’arco maggiore collassò e venne poi ricostruito fedelmente dov’era . Ogni volta, però, il ponte “maledetto” è rinato dalle proprie macerie, grazie alla determinazione dei bobbiesi nel ricucire il legame tra le due sponde del loro territorio. Curiosamente – quasi a dare credito alla maledizione del Diavolo – ad ogni calo di fervore religioso corrispondeva davvero una furia delle acqueche danneggiava il ponte, ma la comunità non ha mai lasciato che esso scomparisse del tutto .

Anche la forma del ponte cambiò nel tempo, seguendo le esigenze pratiche e gli eventi occorsi. Fino al tardo medioevo, pare che il ponte di Bobbio avesse solo 4 arcate: un grande arco iniziale sulla sponda cittadina e tre arcate minori verso metà fiume . In seguito alle distruzioni e ai lavori, la struttura venne progressivamente allungata verso la riva opposta. Intorno al 1590 il mastro architetto Magnano da Parma progettò un’estensione del ponte sulla sinistra orografica ; nel corso del XVII secolo si arrivò così all’assetto attuale di undici campate irregolari . Ogni campata ha una luce e un’altezza differente dalle altre, creando quel caratteristico percorso a saliscendi che conferisce al ponte l’aspetto “gobbo”. L’irregolarità, un tempo considerata indice di imperfezione tecnica, è oggi il fascino distintivo di quest’opera. Nonostante gli ampliamenti, la carreggiata rimase stretta e adatta solo a pedoni o bestie da soma: ancora nel Novecento il Ponte Vecchio non era transitabile in automobile, fatto che alimentò qualche ironia (come vedremo) . Oggi il ponte è aperto esclusivamente al passaggio pedonale e rappresenta uno straordinario esempio di architettura civile medievale conservata .

L’eredità di una leggenda millenaria

Tra verità storica e fantasia popolare, il Ponte Gobbo di Bobbio ha attraversato i secoli caricandosi di significati. La sua sagoma curva che si staglia sul Trebbia è divenuta nel tempo l’emblema stesso della città e della valle: lo si ritrova in dipinti, fotografie e perfino – secondo una teoria recente – sullo sfondo della Gioconda di Leonardo da Vinci . Ma, al di là delle curiosità artistiche, è soprattutto la leggenda del patto col diavolo ad aver eternato questo ponte nell’immaginario collettivo. La storia di San Colombano e del Diavolo continua a essere raccontata ai visitatori, ai bambini delle scuole e agli appassionati di misteri, mescolando devozione e folklore.

Un aspetto interessante è come la leggenda abbia influenzato persino la denominazione del ponte. Fino a tempi relativamente recenti, infatti, la struttura era chiamata semplicemente Ponte Vecchio di Bobbio. È solo agli inizi del ‘900 che prese piede il nome popolare di “Ponte Gobbo”, proprio in riferimento alla sua forma arcuata e alla leggenda ad essa legata. Nel 1907 il poeta piacentino Valente Faustini pubblicò una poesia dialettale intitolata Al Diavul al fa al Pont Gobb ad Bobbi (“Il diavolo costruisce il ponte gobbo di Bobbio”), nella quale rielaborava liberamente la tradizione orale . In questa versione poetica, Faustini immaginava che il diavolo avesse volutamente edificato un ponte tutto storto per fare un dispetto ai monaci, sperando di allontanare gli abitanti dal monastero e dalla retta via della religione . La poesia ebbe successo e contribuì a fissare il nome “Ponte Gobbo” nell’uso comune. In origine l’appellativo aveva anche una sfumatura ironica e dispregiativa: si voleva scherzare sul fatto che i bobbiesi non fossero stati capaci di costruire un ponte “come si deve”, ovvero diritto e regolare, ritrovandosi invece con un passaggio tutto gobbo . Col tempo, però, quel nome ha perso ogni accezione negativa ed è diventato un marchio di orgoglio locale, indissolubilmente legato alla leggenda del diavolo e alla particolarità unica del monumento.

Oggi il Ponte del Diavolo di Bobbio attrae viaggiatori, fotografi e studiosi affascinati dalla sua doppia identità: da un lato opera di ingegneria medievale, testimone di secoli di storia, e dall’altro teatro di miti e racconti soprannaturali. Attraversarlo a piedi, seguendo l’irregolare saliscendi delle sue pietre consumate dal tempo, significa anche ripercorrere simbolicamente la sottile linea di confine tra realtà e leggenda. Si dice che nelle quiete sere autunnali, quando la nebbia sale dal fiume avvolgendo le arcate, sia ancora possibile immaginare la sagoma di un vecchio gobbo appoggiato al suo bastone sul ponte deserto, o udire in lontananza l’eco di un ringhio infernale accompagnato da un guaito di cane. Sono suggestioni, certo – sussurri del passato che rendono vivo il folklore locale. In un’epoca moderna che tende a dimenticare le tradizioni orali, Bobbio mantiene saldo il legame con la propria leggenda: il patto col diavolo del Ponte Gobbo continua a essere raccontato, ricordandoci come la storia e il mito possano intrecciarsi dando anima ai luoghi. E chissà che, nel salutare con rispetto questo ponte antico, non si tenga inconsciamente a bada quel diavolo dispettoso che, secondo la leggenda, ne reclama ancora l’anima ad ogni piena del Trebbia.

Fonti:

-

E. Manghi, “Il Ponte Gobbo di Bobbio: storia, ingegneria e leggenda sul Trebbia”, in Ingenio-web.it, 2021 .

-

Sito ufficiale del turismo Piacenza: “Ponte Gobbo – La leggenda” .

-

Consulta Cultura Emilia-Romagna: “Bobbio: il Ponte Gobbo o Ponte del Diavolo” .

-

Fondo Ambiente Italiano – FAI: “Ponte Gobbo e del Diavolo, Bobbio (PC)” .

-

Valente Faustini (1907), poesia dialettale “Al Diavul al fa al Pont Gobb ad Bobbi” (citata in Ponte Gobbo – Wikipedia ).

-

Biblioteca Comunale di Bobbio, Cronache, storie e leggende di Bobbio, ed. Associazione Amici di San Colombano, 1970 (cit. in ).

Commenti

Nessun commento ancora. Sii il primo!

Per commentare devi accedere o registrarti.