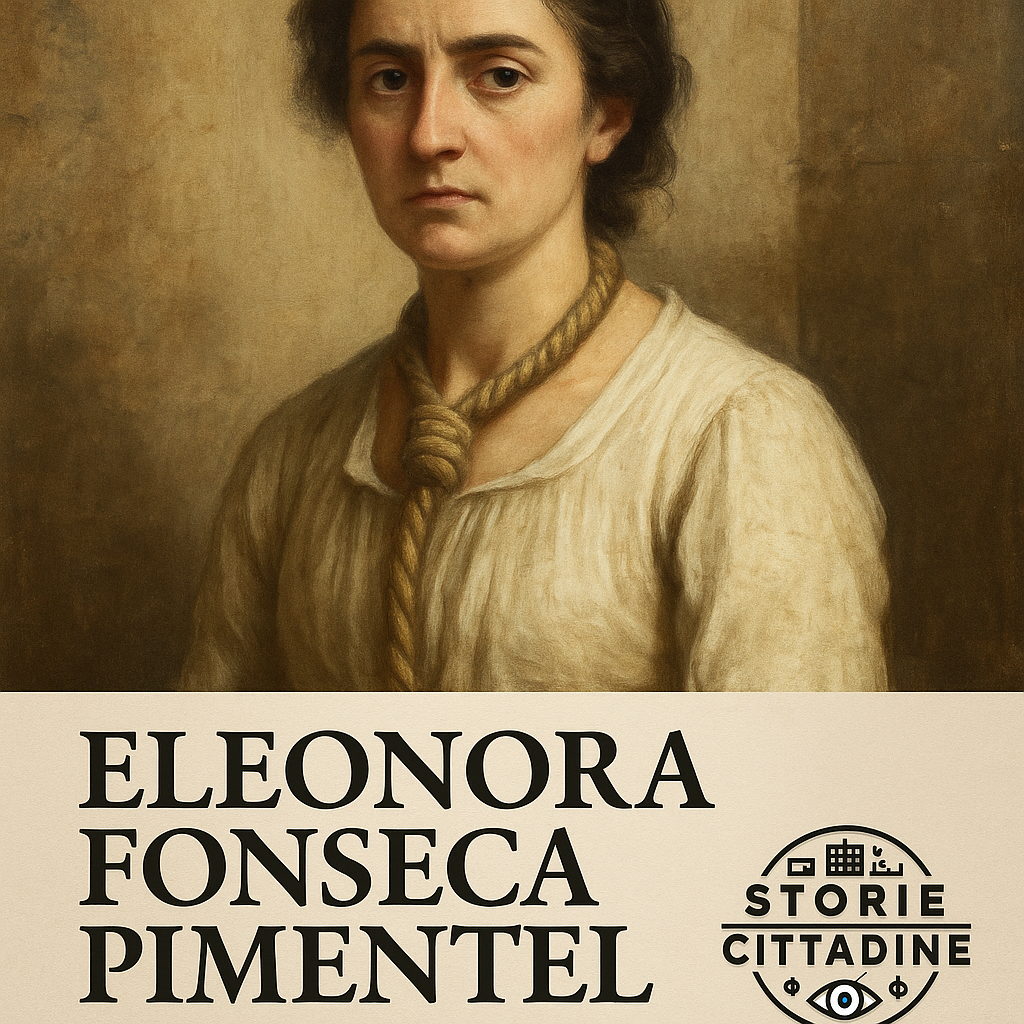

Eleonora Fonseca Pimentel: una vita tra poesia, politica e rivoluzione

Pubblicata il 15/06/2025

Giovinezza, famiglia e formazione nell’Illuminismo

Eleonora nasce a Roma il 13 gennaio 1752, in una famiglia nobile di origine portogheseenciclopediadelledonne.it. Suo padre, il marchese Clemente de Fonseca Pimentel, apparteneva a un’antica casata iberica: un ramo della famiglia, di origini spagnole, si era trasferito in Portogallo nel Seicentotreccani.it. La madre, Caterina Lopez de Leon, era a sua volta di nobili natali lusitani. Quando Eleonora ha appena otto anni, le tensioni diplomatiche tra il Portogallo e la Santa Sede (legate all’espulsione dei Gesuiti dai domini portoghesi) costringono i sudditi portoghesi a lasciare lo Stato Pontificio. Così, nel 1760 l’intera famiglia si trasferisce a Napoli, su consiglio del console portoghese Sá Pereira, amico di famigliatreccani.itenciclopediadelledonne.it. La Napoli di metà Settecento è una capitale brulicante di fermenti illuministi e cosmopoliti, terreno fertile per la formazione di una giovane mente brillante come la sua.

Sin dall’adolescenza Eleonora dimostra un talento fuori dal comune, coltivato con cura dallo zio materno, l’abate Antonio Lopez, che ne guida i primi studitreccani.it. Grazie a un’educazione rigorosa e aperta alle idee nuove, la ragazza padroneggia più lingue: l’italiano, il portoghese e il francese – che scrive correntemente – oltre all’inglese, lingua in cui legge numerose operetreccani.it. Si dedica con passione sia alle lettere classiche sia alle scienze e alla storia. Frequenta i migliori circoli intellettuali della città: adolescente, partecipa alle dotte “conversazioni” nel salotto del marchese Vargas Maciucca, dove incanta i presenti recitando versi eleganti di propria composizionetreccani.it. Prende lezioni private di greco, latino e storia antica dal letterato G. V. Meola, e viene istruita nei principi della matematica dal dottor F. M. Guidi, che rimane impressionato dalla sua vivacità intellettuale e dalla facilità con cui apprende le scienzetreccani.it. In un’epoca in cui si discute della capacità femminile di contribuire al progresso culturale, Eleonora incarna pienamente la fede illuminista nel “genio delle donne”treccani.it.

La precocità e la vasta erudizione di Eleonora le aprono presto le porte delle accademie letterarie. A soli 16 anni pubblica il suo primo poema, Il tempio della gloria (1768), un epitalamio celebrativo scritto per le nozze del re Ferdinando IV di Borbone con Maria Carolina d’Asburgotreccani.it. Per l’occasione adotta uno pseudonimo anagrammatico in stile arcadico, firmandosi Epolnifenora Olcesamantetreccani.it. Accolta dapprima nell’Accademia napoletana dei Filaleti, poco dopo entra anche nella celebre Arcadia, con il nome pastorale di Altidora Esperetusatreccani.it. La “fanciulla prodigio” desta ammirazione: eruditi e letterati, sia napoletani sia di altre città, ne lodano i versi. Il celebre poeta Metastasio, da Vienna, intrattiene con lei un intenso scambio epistolare; colpito dal talento della giovane, le scrive elogiando «la nobile e annorosa franchezza» nei suoi versi, la sua «vivace immaginazione» e la solida cultura storico-mitologica che traspare dalle sue composizionitreccani.ittreccani.it. Anche il grande Voltaire riceve un suo sonetto e le dedica alcuni versi in risposta, segno della fama che la “giovane dama letterata” di Napoli si è guadagnata persino oltralpetreccani.it.

In questi anni Eleonora affina la sua identità di intellettuale illuminista e moderatamente riformista. Partecipa ai salotti progressisti (frequenta, tra gli altri, il giurista Gaetano Filangieri e il medico Domenico Cirillo, anch’essi destinati a un ruolo importante nel 1799)it.wikipedia.org. I suoi primi scritti riflettono fiducia nei sovrani “illuminati”: ad esempio la cantata La nascita di Orfeo (1775), dedicata alla nascita del principe ereditario, intreccia la favola di Orfeo con la speranza che la dinastia borbonica sappia correggere ingiustizie e innalzare la società al più alto grado di felicità e perfezionetreccani.it. Nel Trionfo della virtù (1777), componimento drammatico in onore del ministro portoghese Sebastião de Pombal, Eleonora esalta il connubio tra il sovrano giusto e il riformatore illuminato, fondamento della «fermezza della pubblica felicità» di un regnotreccani.ittreccani.it. Per questi meriti letterari, la poetessa viene ricevuta a corte: la regina Maria Carolina in persona le riconosce un sussidio e l’incarico onorifico di bibliotecaria della corte, ruolo che Eleonora ricoprirà per anniit.wikipedia.org.

Tra poesia e dolore: matrimonio infelice e impegno culturale

Accanto ai successi pubblici, la vita privata di Eleonora conosce anche profonde ombre. Nel febbraio 1778, a 26 anni, la “Portoghesina” – come viene soprannominata nei salotti – contrae matrimonio con Pasquale Tria de Solis, un ufficiale di piccola nobiltà napoletananapolipiu.com. L’unione, voluta soprattutto dal padre preoccupato per lo status di nubile della figlia, si rivela però disastrosa. Gli sposi provengono da ambienti molto diversi: i Fonseca Pimentel sono colti e aperti, i Tria appartengono a una nobiltà provinciale e tradizionalistatreccani.ittreccani.it. Ben presto, nel chiuso delle mura domestiche, Eleonora subisce privazioni e angherie. Il marito si dimostra violento, geloso dello studio e delle letture di lei – al punto da arrivare a bruciare alcuni suoi libri in inglese e francese, ritenendoli eretici soltanto perché scritti in lingue a lui sconosciutetreccani.it. La situazione degenera: Eleonora è ridotta persino a “mendicare le cose più necessarie”, sorvegliata in ogni passo e privata di qualsiasi libertàtreccani.ittreccani.it. In questo clima oppressivo avvengono anche tragedie familiari: nell’ottobre 1778 nasce il suo unico figlio, Francesco, che però muore a soli otto mesi. Le due gravidanze successive si risolvono in aborti, probabilmente a causa dei maltrattamenti subiti; la perdita dei figli e le violenze compromettono gravemente la salute di Eleonora e spengono per sempre la speranza di maternitàtreccani.it.

Nonostante il dolore personale, Eleonora sublima la sua sofferenza nell’attività letteraria. Dà voce al proprio lutto in una raccolta di Sonetti dedicati al figlio scomparso (1779), versi accorati e sinceri considerati tra i migliori della sua produzione poeticatreccani.it. Anche il trauma di un aborto vissuto in condizioni critiche diventa ispirazione per un’Ode elegiaca in onore del chirurgo che le ha salvato la vita – componimento in cui emerge il suo interesse per le scienze naturalitreccani.it. Sono rare incursioni nel registro personale: per il resto, anche in questi anni difficili, Eleonora continua a dedicarsi a tematiche civili e intellettuali. Nel 1780 partecipa da protagonista all’inaugurazione della Reale Accademia delle Scienze e Belle Lettere, istituita dal re Ferdinando IV per promuovere il sapere scientifico a Napoli. In quella solenne occasione, le sue doti poetiche vengono pubblicamente riconosciute: una cronaca riporta che «si recitarono sette sonetti, sei di altrettanti poeti, ed uno di una poetessa, donna Eleonora de Fonseca Pimentel, detta la Portoghesina»treccani.ittreccani.it.

Nel frattempo il contrasto con il marito Tria de Solis è divenuto insanabile. Finalmente, nel 1784, grazie all’intervento del padre Clemente, Eleonora riesce ad avviare la pratica per la separazione legaletreccani.it. Le testimonianze raccolte nel processo – conclusosi nel 1785 con il ritiro di ogni pretesa da parte del marito – mettono in luce il grande impegno intellettuale di Eleonora e la sua determinazione a primeggiaretreccani.it. Libera dai vincoli matrimoniali, ma rimasta anche orfana di padre in quello stesso 1785, Eleonora attraversa un periodo economicamente difficile. Si vede costretta a chiedere un sussidio al re, che le viene concesso nella misura di 12 ducati al mesetreccani.it. Emancipatasi da un’unione infelice, Eleonora reagisce riversando tutte le sue energie nello studio e nell’attività pubblicistica. Accantonata la poesia pura, si dedica con passione a discipline fino ad allora appannaggio maschile: il diritto pubblico, l’economia politica, la storia patria. Continua inoltre a coltivare l’interesse scientifico, stringendo amicizia con intellettuali come il naturalista Alberto Fortis e animando una fitta rete di corrispondenze culturalitreccani.it.

Tra il decennio 1785-1795, Eleonora Fonseca Pimentel partecipa vivacemente al dibattito riformatore nel Regno di Napoli. Pur mantenendo inizialmente la fiducia nei Borbone, ne sostiene le politiche più illuminate: nel 1789, ad esempio, celebra con un sonetto le innovative Leggi della colonia di San Leucio, con cui Ferdinando IV istituì presso Caserta una comunità manifatturiera basata su principi di uguaglianza socialetreccani.it. Ma accanto alla lealtà monarchica, in lei si fa strada un animo sempre più critico verso i privilegi feudali e l’ingerenza della Chiesa negli affari dello Stato. Nel 1790 Eleonora compie un gesto audace: traduce dal latino e pubblica un classico del pensiero anticuriale napoletano, la dissertazione Nullum ius Romani Pontificis dell’avvocato Niccolò Caravita (1707), che nega qualsiasi diritto del Papa sul Regno di Napolitreccani.it. Nell’introduzione all’opera – intitolata Niun diritto compete al Sommo Pontefice sul Regno di Napoli – Eleonora ripercorre la tradizione giurisdizionalista napoletana e rende omaggio a Pietro Giannone, storico perseguitato dalla Chiesa, definendolo “illustre campione e martire della causa nazionale”treccani.it. Questa presa di posizione anticlericale, sostenuta con note erudite e rigore giuridico, dimostra il coraggio intellettuale di Eleonora e preannuncia la sua evoluzione politica.

Sul finire del secolo, mentre la Rivoluzione francese incendia l’Europa, anche a Napoli si diffondono fermenti rivoluzionari ai quali Eleonora non resta estranea. All’apparenza la sua vita scorre tranquilla e le notizie biografiche scarseggianotreccani.it, ma in realtà il suo salotto diviene un punto di ritrovo segreto per i simpatizzanti delle nuove idee. Eleonora segue con entusiasmo gli eventi francesi – riceve regolarmente il Moniteur di Parigi tramite la legazione portoghese – e discute di politica con giovani intellettuali locali come Antonio Jerocades, Francesco Mario Pagano, Ignazio Ciaia e Antonio de Deoit.wikipedia.orgit.wikipedia.org. Nel 1792 non esita a incontrare a Napoli l’ammiraglio francese Latouche-Tréville, giunto in città per il riconoscimento diplomatico della neonata Repubblica franceseit.wikipedia.org. Questa frequentazione allarma la polizia borbonica: dal 1794 il nome di Eleonora figura in una lista di sospetti “rei di Stato” per connivenza con circoli giacobini clandestiniit.wikipedia.orgit.wikipedia.org. In effetti, nel giugno 1794, una congiura giacobina viene scoperta e repressa nel sangue a Napoli; sebbene Eleonora non vi sia direttamente coinvolta, la sua vicinanza agli ambienti rivoluzionari è ormai nota. La regina Maria Carolina – un tempo sua protettrice, ora ferocemente anti-rivoluzionaria dopo l’esecuzione della sorella Maria Antonietta in Francia – si sente tradita dagli stessi intellettuali che un tempo sostenevait.wikipedia.orgit.wikipedia.org. L’attenzione delle autorità sulla marchesa di Fonseca Pimentel si intensifica: nel 1797 il governo le revoca persino il modesto sussidio di cui beneficiava dal 1785it.wikipedia.orgit.wikipedia.org.

Verso la rivoluzione: dalla cospirazione alla Repubblica (1798-1799)

Nell’autunno 1798 la tensione tra rivoluzionari e monarchia giunge al culmine. Il 5 ottobre Eleonora viene arrestata con l’accusa di fomentare idee giacobine e rinchiusa nella prigione della Vicariatreccani.it. Ironia della sorte, a firmare la denuncia è proprio il vecchio amico portoghese Giuseppe de Sousa, incaricato d’affari a Napoli, che da tempo la ammoniva invano alla prudenza. Inviando notizia dell’arresto a Lisbona, De Sousa la definisce con amarezza “donna quanto dotta altrettanto pazza, imprudente e sciocca”treccani.it – segno di quanto la scelta radicale di Eleonora apparisse sconsiderata persino ad alcuni suoi alleati. Rinchiusa in carcere, Eleonora attende il suo destino mentre a Napoli infuria il caos: l’armata francese del generale Championnet è alle porte e la monarchia borbonica vacilla.

Il colpo di scena avviene a metà gennaio 1799. Il 14 gennaio il vicario del Regno, il principe Pignatelli, firma a Sparanise un armistizio con i Francesi e poi fugge, lasciando la città in balìa di se stessatreccani.it. Scoppia allora l’insurrezione popolare: i lazzari (i popolani lealisti) saccheggiano le prigioni napoletane per liberare i carcerati comuni, e con loro vengono liberati anche molti detenuti politici. Eleonora, scarcerata dalla Vicaria in quei giorni tumultuosi, non esita un istante: invece di cercare la salvezza, si unisce attivamente al comitato rivoluzionario che sta organizzando la presa del poteretreccani.it. Il suo contributo è decisivo. Insieme a un manipolo di patrioti coraggiosi – fra cui Gennaro Serra di Cassano, Giuseppe Logoteta, Domenico Cirillo e Luigi de Medici – Eleonora prende parte a un’audace azione: il 19 gennaio, con uno stratagemma, i repubblicani riescono a impadronirsi del forte di Castel Sant’Elmo, la roccaforte che domina Napolitreccani.it. Dall’alto di Sant’Elmo, il giorno seguente, l’artiglieria patriota apre la strada alle truppe francesi, che entrano vittoriose in città. Il 21 gennaio 1799 la bandiera gigliata dei Borbone viene ammainata: al suo posto sventola il nuovo tricolore repubblicano. La mattina del 22 gennaio 1799 viene proclamata ufficialmente la Repubblica Napoletana, sulle ceneri della monarchia fuggita in esiliotreccani.it.

In quel momento esaltante Eleonora fonde finalmente la sua voce poetica con l’ideale politico: a Castel Sant’Elmo, ispirata dall’avvenimento storico, compone un Inno alla Libertà. Di quel canto improvvisato, purtroppo perduto, sappiamo solo che le sue strofe risuonavano “di odio al re e giuramento alla libertà”treccani.it, a sottolineare la rottura definitiva con il passato regime e il fervore della sua fede repubblicana.

Il “Monitore Napoletano”: Eleonora giornalista della rivoluzione

Nella breve ma intensa vita della Repubblica Napoletana (gennaio-giugno 1799), Eleonora Fonseca Pimentel ritaglia per sé un ruolo di primo piano come intellettuale militante. Il 25 gennaio, il governo provvisorio la incarica di dirigere il nuovo giornale ufficiale della Repubblica, il Monitore Napoletanotreccani.ittreccani.it. È una scelta naturale: Eleonora è probabilmente l’unica donna in Europa, in quel momento, a dirigere un giornale politico, e lo farà con straordinario impegno e lucidità. Il Monitore Napoletano esce con il primo numero il 2 febbraio 1799 e avrà cadenza bisettimanale (ogni martedì e sabato)treccani.it. In totale verranno pubblicati 35 numeri, l’ultimo datato 8 giugno 1799, alla vigilia della caduta della Repubblica. Inizialmente stampato presso la tipografia Giacco, dalla primavera il giornale passa alla Stamperia Nazionale; dal n. 26 (9 maggio) Eleonora aggiunge al frontespizio il motto repubblicano “Maiestas populi” (“La sovranità del popolo”) e per la prima volta sigla gli articoli con le sue iniziali, uscendo così dall’anonimatotreccani.ittreccani.it.

In qualità di redattrice-capo (e di fatto unica redattrice) del Monitore, Eleonora profonde tutte le sue capacità di scrittrice e la sua passione politica. I diaristi contemporanei attestano che fu lei l’anima del giornaletreccani.it: spesso ne scriveva interamente i contenuti, dalle notizie ufficiali ai commenti, e partecipava in prima persona agli eventi – presenziando alle sedute del governo provvisorio, alle feste civiche, ai dibattiti – per poterne riferire sulle colonne del suo fogliotreccani.ittreccani.it. La sua prosa giornalistica è chiara, incisiva, lontana dagli orpelli arcadici del passato: ora Eleonora scrive per educare un popolo intero ai principi di Libertà, Uguaglianza e Fratellanza. Consapevole della delicatezza dei rapporti con i Francesi alleati, mantiene uno sguardo indipendente: non esita a denunciare sul Monitore alcuni abusi dei soldati francesi a Napoli, arrivando perfino a scontrarsi con il potente generale Jean Étienne Championnet quando un ufficiale transalpino compie soprusi (celebre la sua protesta contro il generale Garnier “Rey”, che si era appropriato di preziosi collari dell’Ordine di San Gennaro)treccani.ittreccani.it. Eleonora rivendica con fierezza l’autonomia e la dignità del governo napoletano, senza però mai cadere nell’anti-francesismo: il suo scopo primario resta consolidare la Repubblica dall’interno, facendo crescere la coscienza civica dei cittadini.

Uno dei temi che più le sta a cuore è infatti il rapporto tra il nuovo regime repubblicano e le classi popolari, tradizionalmente fedeli al re Borbone. Dalle colonne del Monitore, Eleonora lancia un appello accorato affinché il popolo (soprattutto la plebe meno istruita) venga coinvolto e reso partecipe del cambiamento. In un articolo famoso scrive: «La plebe diffida dei patrioti perché non l’intende»treccani.it. Il linguaggio forbito dei rivoluzionari, spiega Eleonora, li rende incomprensibili al volgo, generando sospetto. Occorre dunque colmare questo divario culturale: «qualche zelante cittadino» – auspica la Pimentel – dovrebbe «pubblicare delle civiche arringhe nel patrio vernacolo napoletano, onde così diffondere la civica istruzione in quella parte del popolo che altro linguaggio non ha»treccani.it. Propone persino di fondare una “gazzetta in dialetto”, finanziata dal governo, da leggere nelle piazze ai lazzari, e di organizzare spettacoli popolari (teatri di burattini, cantastorie) con soggetti repubblicanitreccani.ittreccani.it. Con lucidità precorritrice, Eleonora comprende che senza il consenso delle masse il destino della Repubblica è fragile. Le sue idee anticipano in nuce il principio dell’educazione civica di massa, rendendola una pioniera della comunicazione politica democratica.

Parallelamente, la direttrice del Monitore interviene su questioni cruciali di quei mesi turbolenti. Si batte per la giustizia e la moderazione, anche quando la guerra civile infuria. Quando giungono notizie di atrocità commesse nelle province (sia dalle bande contadine sanfediste in rivolta contro la Repubblica, sia dalle truppe francesi inviate a sedarle), Eleonora invita a evitare rappresaglie indiscriminate. Ricorda agli alleati transalpini il tragico errore di Robespierre in Vandea e l’inutilità del Terrore come strumento politicotreccani.it. La Repubblica Napoletana – sostiene – deve distinguersi per umanità e legalità, per non alienarsi ulteriormente il popolo.

La voce di Eleonora risuona dunque come la coscienza critica della rivoluzione partenopea. Ma fuori dalle mura di Napoli la situazione precipita. Già in aprile 1799 l’armata francese è richiamata al nord per l’avanzata austro-russa, lasciando i patrioti napoletani quasi senza difese. Dalle Calabrie risale l’armata della Santa Fede del cardinale Fabrizio Ruffo, formata da sanfedisti e contadini filo-borbonici, decisi a riconquistare la capitale. I repubblicani napoletani resistono strenuamente per alcune settimane, ma a giugno sono accerchiati. Il 13 giugno il forte di Sant’Elmo – ultima roccaforte in mano patriota, dove Eleonora si era nuovamente rifugiata – capitola. Gli insorti ottengono da Ruffo una resa onorevole: con la capitolazione, i repubblicani arresi dovrebbero aver salva la vita e la libertà di espatrio. Eleonora è tra coloro che si consegnano, confidando nella parola data dal vincitore. Il 23 giugno 1799 Napoli cade definitivamente e i Borbone fanno immediato ritorno in città, assetati di vendetta.

La vendetta dei Borbone: processo e condanna a morte

Nonostante la resa pattuita, re Ferdinando IV, rientrato a Napoli sotto la protezione della flotta inglese di Nelson, decide di non rispettare gli accordi. Già il 30 giugno 1799 dichiara nulla la capitolazione di Ruffo e istituisce una speciale Giunta di Stato per giudicare i rivoluzionari sconfittitreccani.it. Vengono compilate liste di proscrizione: gli imputati sono divisi in categorie, a seconda del livello di coinvolgimento. Molti patrioti di secondo piano vengono condannati all’esilio, con l’obbligo di imbarcarsi per la Francia e il divieto perpetuo di tornare in patriatreccani.ittreccani.it. Anche Eleonora inizialmente rientra tra questi: pur di sfuggire alla condanna capitale, firma l’“obbliganza penes acta”, un atto con cui accetta l’esilio volontario in cambio della vitatreccani.ittreccani.it. All’inizio di luglio viene imbarcata su una nave nel golfo di Napoli, ancorata assieme a quelle che attendono di deportare i rivoluzionari graziati a Tolonetreccani.ittreccani.it.

Ma il destino di Eleonora è segnato dalla vendetta borbonica. Mentre le navi stanno per salpare, la Giunta di Stato interviene per estrarre alcuni prigioni illustri dalle liste di esiliandi, allo scopo di processarli e giustiziarli. Il suo nome inizialmente non compare nell’elenco dei dieci “errorevoli” da sbarcaretreccani.it, ma dopo un paio di giorni arriva l’ordine di aggiungere anche lei. Probabilmente la stessa regina Maria Carolina – furiosa per gli articoli taglienti e per alcuni versi satirici che Eleonora le aveva dedicato, sbeffeggiandone i costumi licenziosi – insiste perché la principale penna della rivoluzione sia punita esemplarmentewordsmusicandstories.wordpress.comwordsmusicandstories.wordpress.com. Eleonora Fonseca Pimentel viene dunque prelevata dalla nave e ricondotta nella tetra prigione della Vicaria, stavolta in attesa della mortetreccani.it.

Il processo si svolge con rapidità sommaria. A presiederlo è il giudice Vincenzo Speciale, noto per la sua ferocia nel perseguire i giacobinitreccani.it. Nonostante Eleonora avesse formalmente ottenuto la promessa di clemenza reale con la firma dell’obbliganza, il re fa finta di nulla e lascia che la condanna sia eseguitait.wikipedia.org. Il 17 agosto 1799 la Giunta Speciale emette il verdetto: Eleonora de Fonseca Pimentel è condannata a morte, per “attaccamento alla causa della ribellione”. La sentenza stabilisce che sia impiccata, pena riservata ai traditori. Lei, marchesa di nascita, chiede inutilmente di poter morire con onore mediante decapitazione, com’era privilegio riservato ai nobili del Regnotreccani.ittreccani.it. Le autorità le negano anche quest’ultima dignità, con l’ipocrita pretesto che la sua nobiltà fosse soltanto “straniera” (portoghese) e non napoletanatreccani.ittreccani.it. In realtà, la monarchia vuole fare di lei un monito: vedere una gentildonna colta e stimata finire alla forca dovrà servire d’esempio a chiunque altro, tra l’élite, covasse idee repubblicane.

Nel pomeriggio del 20 agosto 1799 Eleonora affronta il suo tragico destino. All’età di 47 anni, viene condotta al patibolo eretto nel largo del Mercato, lo stesso luogo dove pochi mesi prima la Repubblica aveva piantato l’“Albero della Libertà”. Con lei sono condannati altri sette personaggi di spicco di quella stagione rivoluzionaria: l’ammiraglio Francesco Caracciolo (già giustiziato qualche settimana prima per annegamento), il principe Giuliano Colonna di Stigliano, il giovane nobile Gennaro Serra di Cassano, l’avvocato Vincenzo Lupo, il vescovo costituzionale Michele Natale, il sacerdote Nicola Pacifico e i banchieri Domenico e Antonio Piattinapolipiu.com. Eleonora è l’unica donna del gruppo e sarà l’unica donna giustiziata per la Repubblica napoletana. All’ora del crepuscolo, la piazza pullula di curiosi e di lazzari festanti, sobillati dalla propaganda borbonica e dal clero. Il clima è rovente e carico d’odio: mentre i condannati, uno dopo l’altro, salgono sul patibolo, dagli astanti si levano insulti e scherni. Un’anonima pasquinata in dialetto napoletano, diffusa proprio in quei giorni, testimonia il disprezzo plebeo verso “donna Eleonora” e i giacobini sconfitti:

«A signora ’onna Lionora

che cantava ’ncopp’ ’o triato

mo abballa mmiez’ ’o Mercato

Viva ’o papa santo

ch’ha mannato ’e cannuncine

pe’ caccià li giacubine

Viva ’a forca ’e Mastu Donato!

Sant’Antonio sia priato»it.wikipedia.org

In questi versi satirici – in cui “Mastu Donato” è il nomignolo del boia – la folla esulta: Eleonora, che “cantava a teatro” (alludendo forse ai suoi articoli o ai suoi versi declamati in pubblico), ora “balla in mezzo al Mercato”, appesa alla forca; si ringrazia “’o papa santo” e i suoi cannoncini per aver cacciato i giacobini, e si inneggia alla forca come strumento di giustizia divina. È un quadro impietoso dell’odio e dell’ignoranza contro cui Eleonora si era battuta, cercando fino all’ultimo di educare quel popolo che ora la deride.

L’ultimo gesto e le ultime parole

Eleonora Fonseca Pimentel affronta la morte con la stessa compostezza coraggiosa con cui aveva vissuto. Sale sul patibolo per ultima, dopo aver visto i corpi dei suoi compagni già penzolare senza vitait.wikipedia.orgit.wikipedia.org. Ha chiesto come ultimo desiderio una tazza di caffè, che sorseggia con calma prima dell’esecuzione – un dettaglio che colpisce gli astanti e che riferirà persino Lady Hamilton in una lettera alla regina Maria Carolinawordsmusicandstories.wordpress.comwordsmusicandstories.wordpress.com. Bendata e con il cappio al collo, Eleonora pronuncia con voce ferma le sue ultime parole: «Forsan et haec olim meminisse iuvabit»enciclopediadelledonne.it. La frase, tratta dal libro I dell’Eneide, significa: “Forse un giorno gioverà ricordare anche queste cose”. In quel momento drammatico, la citazione virgiliana assume il valore di un testamento spirituale. È come se Eleonora volesse dire: un giorno il nostro sacrificio non sarà vano, un giorno ricorderete questa lotta per la libertà e ne sarete orgogliosi. Subito dopo, il boia compie il gesto fatale. Il corpo di Eleonora si dibatte per alcuni attimi, poi rimane sospeso, inerme. Dalla folla si leva un boato di esultanza, misto a insulti osceni. I soldati borbonici lasciano che il suo cadavere resti appeso alla forca per l’intera giornata seguente, esposto alle risa e agli sberleffi dei lazzari, come macabro monito per i potenziali sovversivinapolipiu.comnapolipiu.com.

Eppure, quel gesto finale – il pronunciare un verso classico tra lo scherno generale – è destinato a capovolgere il significato dell’evento. Se agli occhi dei presenti Eleonora muore infame, sconfitta e dileggiata, agli occhi della posterità quelle sue ultime parole risuonano profetiche. Forse un giorno gioverà ricordare tutto questo. Quel giorno arriverà.

Da “traditrice” a martire del Risorgimento: la memoria di Eleonora

La scomparsa di Eleonora Fonseca Pimentel lascia un segno indelebile. Nel 1799, per la corte borbonica e i reazionari ella è poco più che una traditrice: una nobildonna ribelle che ha osato schierarsi con i “nemici della monarchia”. La propaganda del tempo cerca di infangarne la memoria – lo si è visto nella crudele satira popolare diffusa dopo la sua morteit.wikipedia.orgit.wikipedia.org. Per alcuni decenni, il suo nome resta associato al fallimento effimero di quella repubblica durata pochi mesi. Ma con il passare degli anni e il mutare del clima politico in Italia, la figura di Eleonora viene riletta sotto una nuova luce. Gli ideali per cui morì – libertà, eguaglianza, patria – non perirono con lei, ma continuarono a covare sotto la cenere fino a risvegliarsi nel Risorgimento italiano.

Già a inizio Ottocento, intellettuali e viaggiatori illuminati iniziano a rivalutare quei martiri del 1799. Lo scrittore francese Stendhal, visitando Napoli nel 1817, resta impressionato dal racconto dei testimoni e cita Eleonora con ammirazione nelle sue memorie, deplorando la ferocia con cui fu trattatawordsmusicandstories.wordpress.comwordsmusicandstories.wordpress.com. Con il crescere del movimento patriottico italiano, Eleonora Fonseca Pimentel diventa un simbolo di eroismo repubblicano e di emancipazione femminile. Gli stessi Borbone, ironia della sorte, nel 1848 concederanno una Costituzione in cui inseriranno un’amnistia per i fatti del 1799, riabilitando di fatto (anche se postuma) la memoria di molti giacobini napoletani. Ma è soprattutto dopo la caduta finale dei Borbone che la figura di Eleonora viene apertamente celebrata. Nel 1860, proprio all’alba dell’Unità d’Italia, il drammaturgo Cesare Riccardi scrive un’opera teatrale dal titolo eloquente: La ristorazione del 1799 ossia I martiri di Napoliit.wikipedia.org. In questo dramma risorgimentale Eleonora e i suoi compagni di patibolo vengono riconosciuti come martiri della patria, pionieri del riscatto nazionale. Da “giacobina traditrice” agli occhi dei monarchici, Eleonora si è ormai trasformata, nella coscienza collettiva, in una martire liberale.

La storiografia post-unitaria consolida questa immagine: storici come Michele d’Ayala la includono fra gli “italiani benemeriti della patria uccisi dal carnefice” nelle loro biografie patriottiche (1883)treccani.it. Benedetto Croce, agli inizi del ’900, ne studia con attenzione gli scritti e cura una raccolta degli articoli del Monitore Napoletano, riconoscendole un posto d’onore tra le figure più luminose della cultura meridionale del Settecentotreccani.ittreccani.it. In tempi più recenti, la ricerca storica ha ulteriormente approfondito la complessità del personaggio: Eleonora non è più vista solo come un’icona, ma anche come una donna di grande modernità, capace di coniugare l’amore per le lettere, la scienza e la giustizia sociale.

Oggi Eleonora Fonseca Pimentel è ricordata come un’eroina nazionale. Nel 1999, bicentenario della sua morte, le sono state dedicate commemorazioni, targhe e persino un francobollo ufficiale dello Stato italianoit.wikipedia.org. Su una lapide posta nella città di Altamura la si onora come “poetessa – giornalista – eroina e martire della rivoluzione napoletana del 1799”rete.comuni-italiani.it. Il suo nome campeggia nelle vie, nelle scuole e nelle biblioteche di tutta Italia, a testimonianza di quanto sia “giovato ricordare” il suo sacrificio. Quella frase di Virgilio, pronunciata sul patibolo, ha attraversato i secoli acquistando senso: Eleonora, marchesa illuminista divenuta rivoluzionaria giacobina, non è morta invano. Considerata un tempo traditrice della monarchia, è oggi celebrata come una martire della libertà e una precorritrice del Risorgimento italianorete.comuni-italiani.it.

Infine, vale la pena rileggere la sua storia anche come storia di una donna che sfidò i limiti imposti dal suo tempo. Eleonora Fonseca Pimentel fu poetessa raffinata, poliglotta e scienziata dilettante; fu bibliotecaria di corte e insieme cospiratrice repubblicana; fu la prima donna in Italia a dirigere un giornale politico; e pagò con la vita la coerenza alle proprie idee. Tra i tanti ritratti tracciati di lei, forse il più bello resta quello che, involontariamente, ella stessa compose nelle sue ultime ore. Nel suo Monitore Napoletano aveva scritto che uno dei compiti principali della Repubblica era l’educazione del popolo, e che “la plebe diffida dei patrioti perché non l’intende”treccani.it. Sul patibolo, Eleonora si rivolse proprio a quel futuro popolo libero che avrebbe potuto capirla, lanciando un messaggio che superava le teste chine dei lazzari deridenti per giungere fino a noi. Oggi noi intendiamo quelle parole e rendiamo onore alla “Portoghesina”, riconoscendo in Eleonora de Fonseca Pimentel una figura luminosa della nostra storia: non più traditrice di un re, ma cittadina martire di una Nazione che sarebbe nata molti anni dopo nei valori per cui ella morì.

«Forsan et haec olim meminisse iuvabit». Gioverà, giova eccome, ricordare tutto questo. enciclopediadelledonne.itrete.comuni-italiani.it

Fonti principali: Dizionario Biografico degli Italiani – Treccanitreccani.ittreccani.ittreccani.ittreccani.ittreccani.it; Enciclopedia delle Donneenciclopediadelledonne.itenciclopediadelledonne.it; Eleonora de Fonseca Pimentel – Wikipediait.wikipedia.orgit.wikipedia.org; Monitore Napoletano (a cura di B. Croce, Bari 1943); lettere e testimonianze coeve raccolte in C. De Nicola, Diario Napoletano (1798-1800)treccani.it.

Commenti

Nessun commento ancora. Sii il primo!

Per commentare devi accedere o registrarti.